Ce blogue fait partie de notre programme De Nations à Nations : voix autochtones à Bibliothèque et Archives Canada. Pour lire ce billet de blogue en syllabique crie et orthographe romaine normalisée, visitez le livrel.

De Nations à Nations : voix autochtones à Bibliothèque et Archives Canada est gratuit et peut être téléchargé sur Apple Books (format iBooks) ou sur le site Web de BAC (format EPUB). On peut aussi consulter une version en ligne au moyen d’un ordinateur, d’une tablette ou d’un navigateur Web mobile; aucun module d’extension n’est requis.

Par Samara mîkiwin Harp

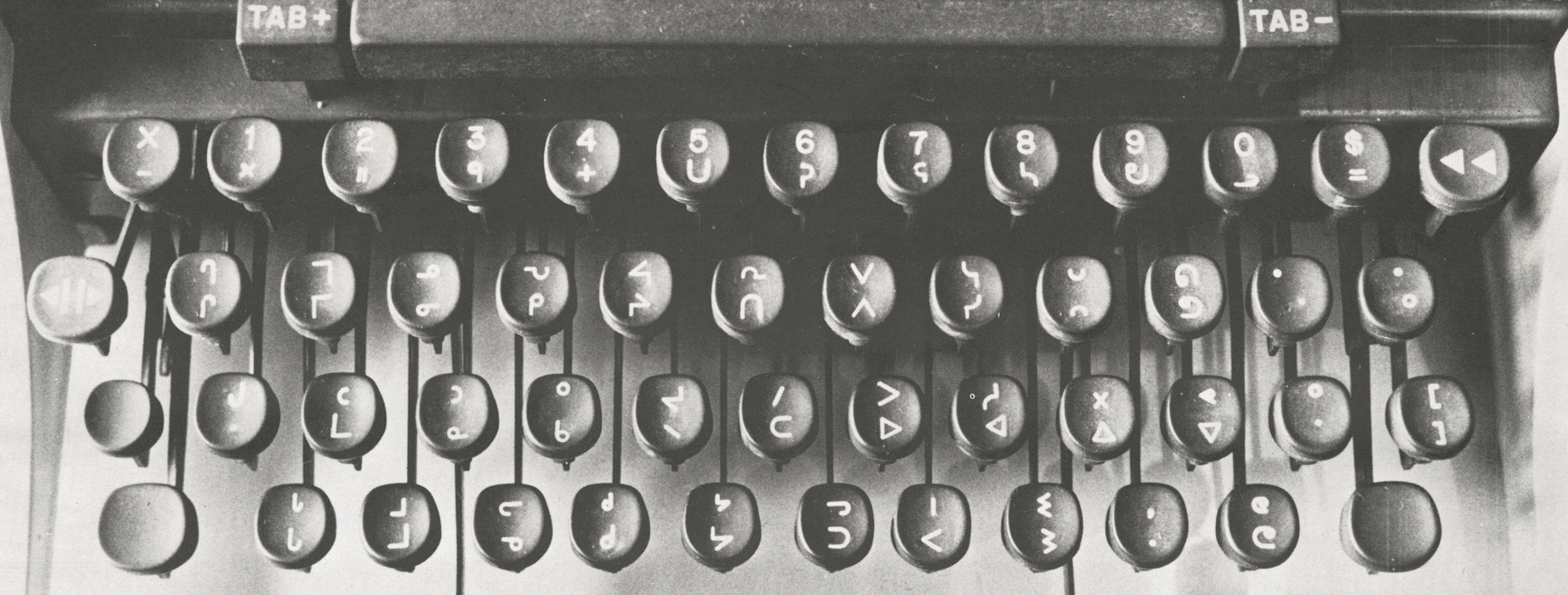

Machine à écrire utilisant le syllabaire cri, créée par des érudits cris, des experts en linguistique de l’ancien ministère des Affaires indiennes et du Nord, et Olivetti Canada Limited.

Source : Olivetti Canada Limited, Olivetti News Magazine, juin-juillet 1973, p. 2. (e011303083)

L’origine du syllabaire cri fait toujours l’objet de débats. Une chose est sûre, cependant : ce système d’écriture syllabique s’est rapidement répandu chez les nêhiyawak (membres de la Nation crie). En effet, il offrait une représentation fidèle des phonèmes du nêhiyawêwin (la langue crie), et les nêhiyawak s’en sont approprié l’enseignement de base.

À l’hiver 1841, des chasseurs et trappeurs nêhiyaw partant de Norway House (dans l’actuel Manitoba) pour faire du commerce apportent avec eux des hymnes imprimés en écriture syllabique crie. Par la suite, il faut moins de dix ans pour que ce système d’écriture se répande tant à l’ouest qu’à l’est, et que des milliers de nêhiyawak maîtrisent ce syllabaire. La plupart des nêhiyawak apprennent à lire et à écrire le syllabique cri sans l’aide de missionnaires, en se fiant au tableau du syllabaire qui se transmet alors entre partenaires de négoce, parents et amis. Selon certains chercheurs, le taux d’alphabétisme des nêhiyawak surpasse à l’époque celui des colons français et anglais. De toute évidence, le syllabaire réussit bien à représenter les phonèmes du nêhiyawêwin.

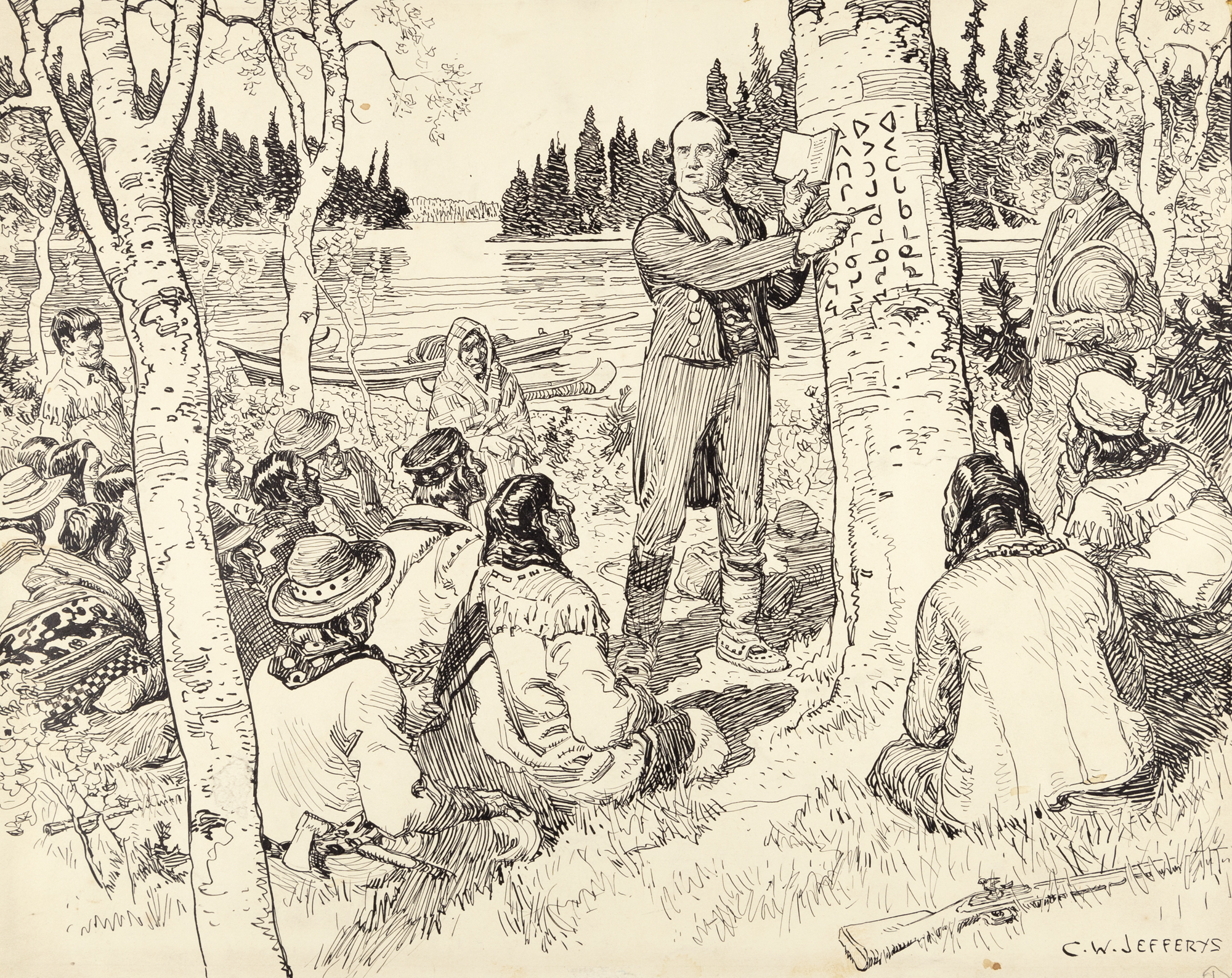

Le révérend James Evans présente le tableau du syllabaire cri et l’hymnaire en langue crie qu’il a mis au point avec la collaboration d’Autochtones. (MIKAN 2899009)

Il est bien établi que James Evans a créé les caractères d’imprimerie de l’écriture syllabique crie et qu’il a contribué à les faire connaître en imprimant un tableau du syllabaire cri et des hymnaires l’utilisant. James Evans, avec l’aide de son équipe de traducteurs, a publié en 1841 un livre intitulé Cree Syllabic Hymn Book (hymnaire en langue syllabique crie).

Malheureusement, ni James Evans ni les chercheurs contemporains n’ont reconnu à leur juste valeur la contribution des Autochtones qui ont collaboré avec le révérend Evans, une omission qui a été corrigée cent cinquante ans plus tard par Lorena Sekwan Fontaine :

« Une grande part du succès de cette édition indépendante revient à l’équipe de traducteurs de James Evans. Ces traducteurs étaient pour la plupart d’ascendance autochtone et étaient généralement bilingues ou même multilingues. Par exemple, Thomas Hassell (un Chippewa) parlait couramment le cri, le français et l’anglais; Henry Bird Steinhauer (un Ojibwa) avait fréquenté une école de missionnaires du Haut-Canada et connaissait le grec, l’hébreu et l’anglais, en plus du cri; John Sinclair, fils d’un agent de la Compagnie de la Baie d’Hudson et d’une mère crie, parlait couramment le cri. » (1) [Traduction]

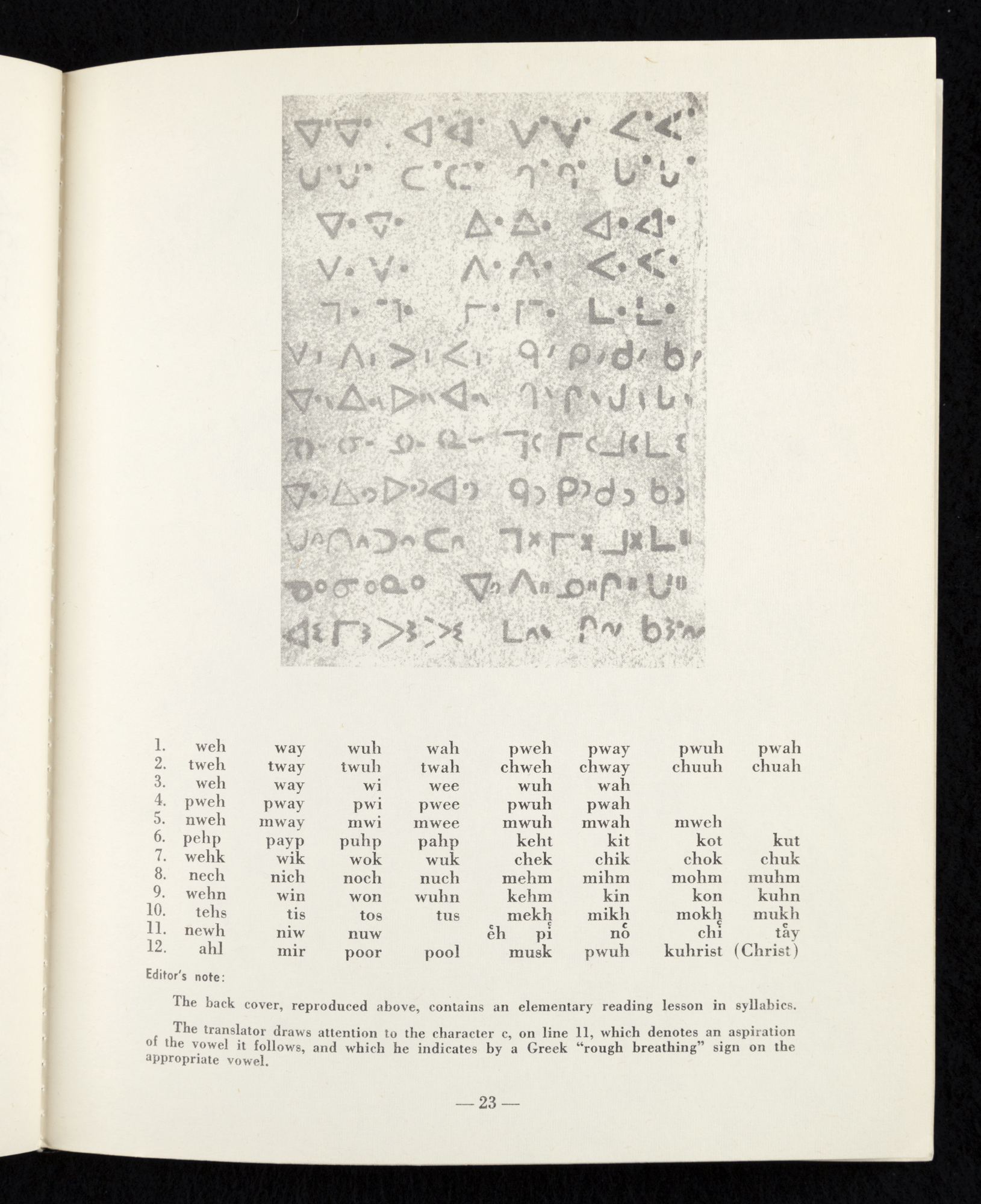

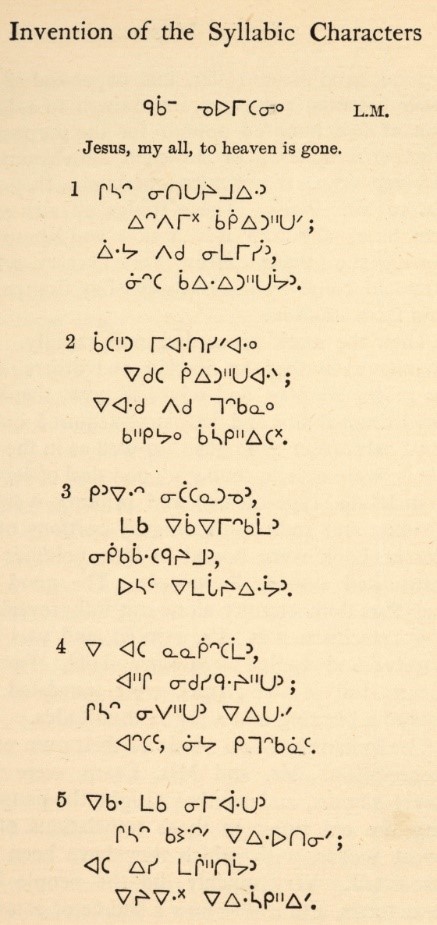

Copie publiée en 1841 tirée de l’original du Cree Syllabic Hymn Book de James Evans, Norway House (dans l’actuel Manitoba), p. 23. (OCLC 1152061)

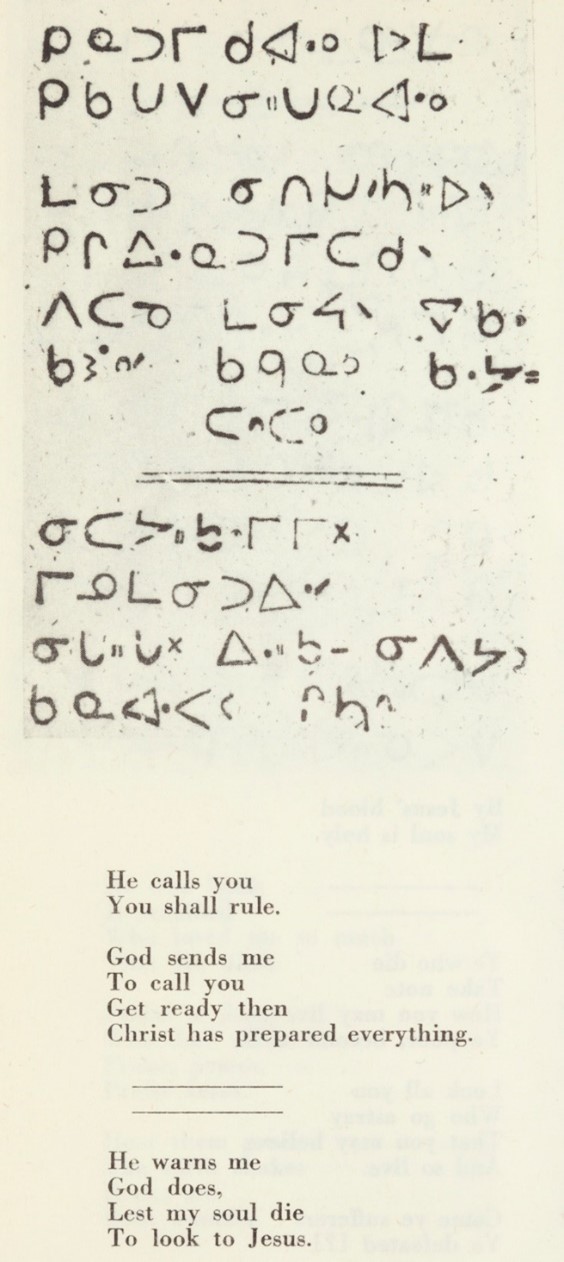

Copie d’un hymne tiré de l’ouvrage original de James Evans intitulé Cree Syllabic Hymn Book, Norway House (dans l’actuel Manitoba), 1841. Publié par la Société bibliographique du Canada, Toronto, 1954. (OCLC 1152061)

Pour accéder à une version entièrement numérisée du Cree Syllabic Hymn Book publié par James Evans en 1841, visiter la collection Peel’s Prairie Provinces des bibliothèques de l’Université de l’Alberta.

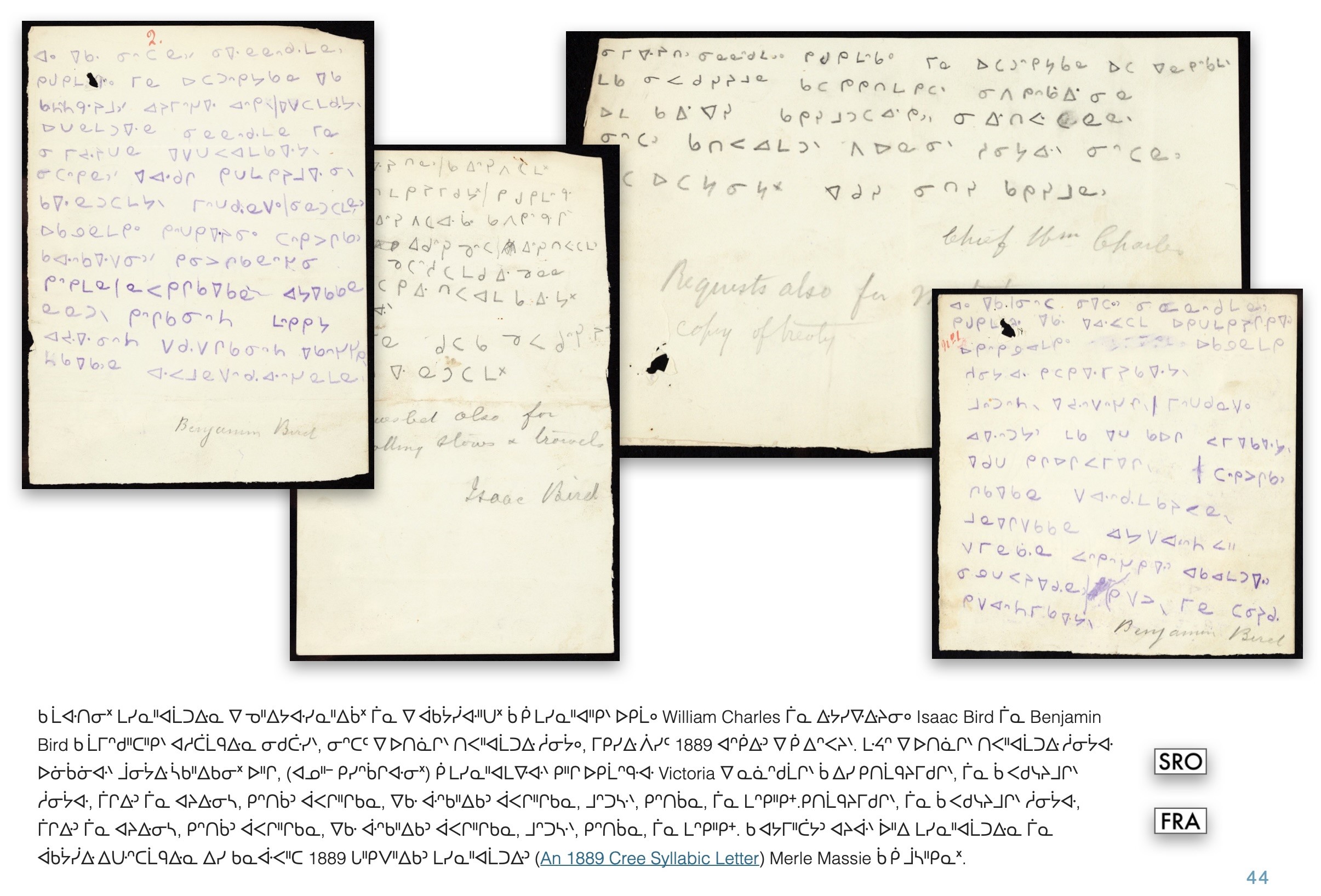

Ensemble de lettres écrites en cri, avec des passages en anglais, par le chef William Charles et les conseillers Isaac Bird et Benjamin Bird au sujet du Traité no 6, en février 1889. Avant de recevoir le premier versement prévu par le Traité, les dirigeants cris de Montreal Lake (dans l’actuelle Saskatchewan) ont écrit à la reine Victoria pour lui demander de faire preuve de compassion à l’égard de leur peuple et lui transmettre leurs demandes, à savoir de l’argent, de la nourriture, des vêtements, des outils, des ustensiles ménagers, du bétail, des semences et des médicaments. (MIKAN 2058802)

Pour en savoir davantage sur ces lettres et leur traduction en anglais, consulter la publication de Merle Massie « An 1889 Cree Syllabic Letter » (en anglais).

L’usage de l’écriture syllabique a continué de se répandre au fil du temps, p. ex. dans les organes gouvernementaux, sur des panneaux de circulation et dans la correspondance privée. Une machine à écrire utilisant le syllabaire cri a même été produite, comme le montre l’image figurant en tête de cet essai. Elle a été conçue par Olivetti, en collaboration avec des représentants de différentes organisations de l’Ouest du Canada et du Québec. Selon le recensement de 2016, le nêhiyawêwin figure parmi les langues autochtones comptant le plus de locuteurs au Canada.

En plus de se répandre largement chez les nêhiyawak et dans le nêhiyânâhk (pays des Cris), le syllabaire cri a aussi été adopté, avec quelques adaptations, par les locuteurs d’autres langues, comme l’anishinaabemowin, l’inuktitut et certaines langues dénées (voir l’essai Publications en inuktut dans le livrel De Nations à Nations : voix autochtones à Bibliothèque et Archives Canada).

Panneau de la Compagnie de construction Cris (Québec) Ltée, lieu inconnu, vers 1978-1988. Crédit : George Mully. (e011218399)

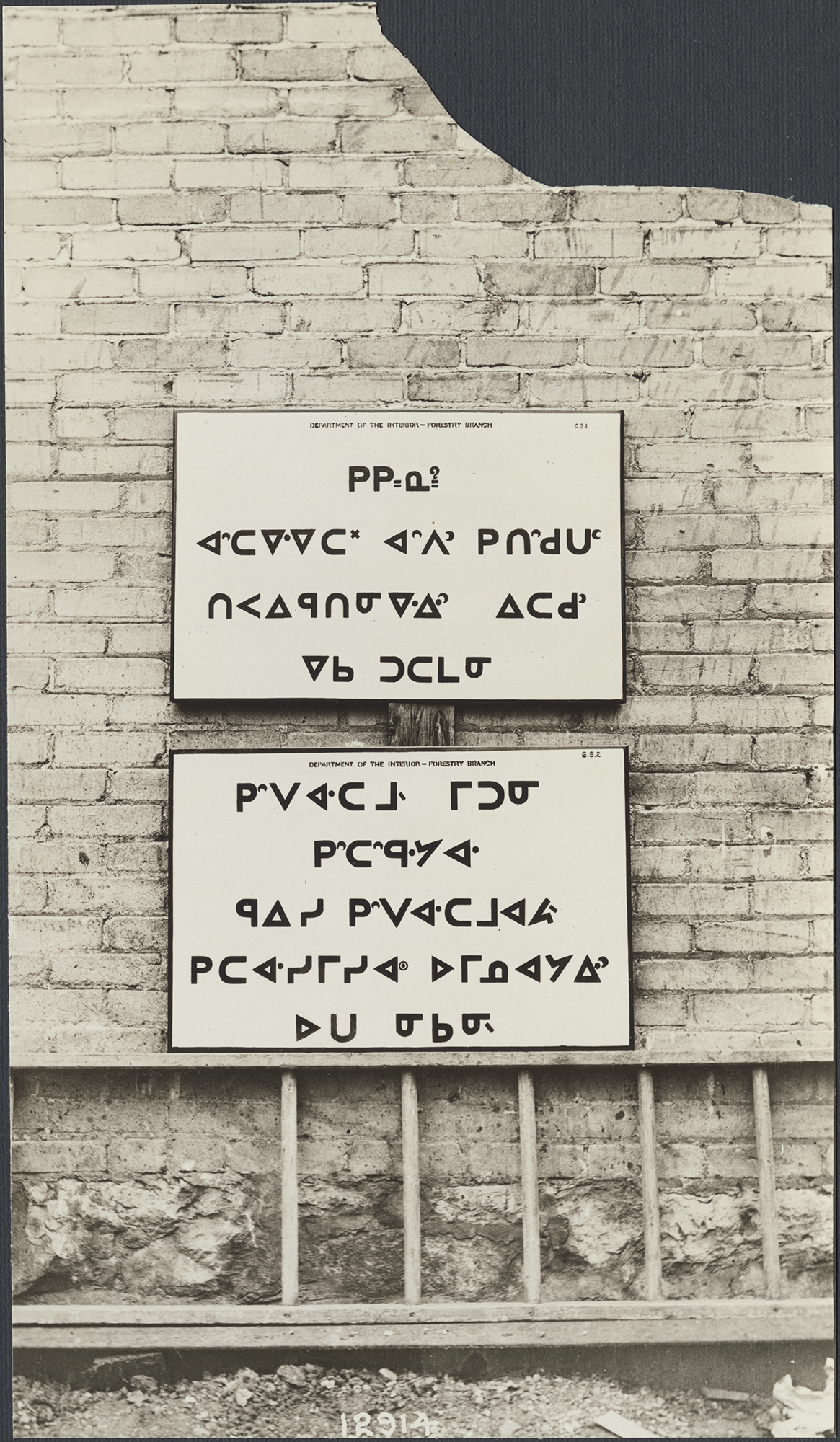

Panneau de la Direction générale de la foresterie, ministère de l’Intérieur, rédigé en cri. Lieu et date inconnus. (e010752312)

Il est pour le moins douteux que le révérend méthodiste James Evans ait créé le syllabaire. Selon plusieurs indices, il ne connaissait pas bien le nêhiyawêwin. Il est donc difficile de croire qu’il aurait créé un syllabaire qui soit aussi bien adapté à cette langue. L’histoire établie admet généralement la théorie selon laquelle James Evans est l’inventeur du syllabaire cri, mais je n’ai pas été en mesure de trouver d’indices concrets pour étayer cette idée. Le seul fait solide que j’ai pu confirmer est qu’il a créé les caractères physiques permettant d’imprimer en écriture syllabique. L’archidiacre Horsefield, qui a traduit l’hymnaire cri de 1841, commente ainsi les aptitudes en langue crie de James Evans :

« Le vocabulaire de l’auteur est relativement riche, mais sa syntaxe est déficiente : il associe des noms pluriels à des verbes singuliers et vice-versa, fait des erreurs dans l’ordre des mots et ne maîtrise pas certaines des conjugaisons les plus complexes des verbes cris, ce qui est quelque peu excusable étant donné leur exceptionnelle et formidable étrangeté. » (2) [Traduction]

Un chercheur du nom de Louis (Buff) Parry, qui a lu les journaux et lettres de James Evans, n’y a trouvé aucun indice sur le processus par lequel il aurait inventé « son » syllabaire, ni sur la période où il l’aurait fait (3). Par ailleurs, les églises chrétiennes avaient tout intérêt à s’approprier l’invention du syllabaire, qui leur permettait de répandre l’évangile en prétextant avoir fait un don précieux aux nêhiyawak.

Au fil du temps, l’Église et l’État se sont ligués pour créer le système de pensionnats indiens. Dès 1894, les enfants âgés de 6 à 16 ans étaient contraints de fréquenter ces pensionnats. Une partie de ces efforts de colonisation comprenait des règles restreignant l’utilisation des langues autochtones. Bon nombre des enfants issus de survivants des pensionnats indiens ont été privés de leur langue en raison des violences physiques et émotionnelles que leurs parents ont subies dans le système scolaire colonial.

Les nêhiyawak ont prouvé leur résilience en adoptant en un tournemain de nouvelles façons d’écrire, de lire et d’enseigner leur langue. Nous sommes un peuple habile et ingénieux, qui possédait déjà des méthodes d’enregistrer le savoir avant l’arrivée des Européens. Ces méthodes ne cadraient pas nécessairement avec les modèles eurocentriques, mais existaient néanmoins, et je ne doute pas qu’ils ont joué un bien plus grand rôle dans la création du syllabaire cri que ne le rapportent les livres d’histoire. J’ai bon espoir que nous puissions continuer à redynamiser notre langue et parvenir à réparer les préjudices causés par les pensionnats, les dossiers historiques inexacts et la colonisation.

Références

- Lorena Sekwan Fontaine, « Our Languages are Sacred: Finding Constitutional Space for Aboriginal Language Rights », thèse de doctorat, Université du Manitoba (Winnipeg), 2018, p. 62.

- James Evans, Cree Syllabic Hymn Book, Norway House, Territoires du Nord-Ouest : Rossville Mission Press, 1841, p. 9.

- Lesley Crossingham, « Cultural director says missionaries didn’t invent syllabics, Indians did », Windspeaker, vol. 5, no 42, 1987, p. 2.

Numéros numérisés de Windspeaker à Bibliothèque et Archives Canada

Ressources additionnelles sur l’écriture et les caractères syllabiques cris

- Histoire interactive de Radio-Canada : Une question d’héritage : l’écriture crie et l’origine des caractères syllabiques, Wes Fineday, émission « Trail’s End », chaîne radiophonique de Radio-Canada, 6 mars 1998 et, Winona Wheeler raconte, sur la chaîne radiophonique de Radio-Canada, l’histoire de la création des caractères syllabiques

- Les caractères syllabiques et l’ORU (orthographe romaine uniformisée) : les deux côtés de la médaille (et un tableau des caractères syllabiques du cri des plaines, dialecte-y), Cree Literacy Network (réseau de littératie crie)

- Tableau des caractères de l’ORU et de leurs équivalents en cri (des bois), dialecte-th, Bande indienne de Lac La Ronge

- Clavier en caractères syllabiques cris (téléchargements), Language Geek

- Convertisseur de caractères, de l’ORU vers les caractères syllabiques cris (dialecte-n, dialecte-th et dialecte-y), Eddie Santos

- itwêwina : dictionnaire de cri des plaines, L’Alberta Language Technology Lab (laboratoire de technologie langagière de l’Alberta), en collaboration avec l’Université des Premières Nations et la Maskwacîs Education Schools Commission

Samara mîkiwin Harp était archiviste avec l’initiative Nous sommes là : Voici nos histoires à Bibliothèque et Archives Canada. Elle travaille maintenant à la revitalisation de la langue crie de Woods et poursuit des études en archivistique. Samara a grandi à Winnipeg, au Manitoba, et a des racines cries dans les régions de Southend et de Pelican Narrows du Traité 6, dans le nord de la Saskatchewan. Les premiers membres de la famille de son père sont arrivés en Ontario dans les années 1800 en provenance d’Irlande et d’Angleterre.

![À gauche, Tatânga Mânî [chef Walking Buffalo] [George McLean] monte à cheval et porte son costume traditionnel des Premières Nations. Au centre, Iggi et une fille échangent un « kunik », un baiser traditionnel dans la culture inuit. À droite, le guide métis Maxime Marion tient un fusil. À l’arrière-plan, il y a une carte du Haut et du Bas-Canada, ainsi qu’un texte de la collection Red River Settlement [colonie de la rivière Rouge].](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2022/09/image1f.jpg)

![À gauche, Tatânga Mânî [chef Walking Buffalo] [George McLean] monte à cheval et porte son costume traditionnel des Premières Nations. Au centre, Iggi et une fille échangent un « kunik », un baiser traditionnel dans la culture inuit. À droite, le guide métis Maxime Marion tient un fusil. À l’arrière-plan, il y a une carte du Haut et du Bas-Canada, ainsi qu’un texte de la collection Red River Settlement [colonie de la rivière Rouge].](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2022/09/image1f.jpg?w=584&h=366)

![À gauche, Tatânga Mânî [chef Walking Buffalo] [George McLean] monte à cheval et porte son costume traditionnel des Premières Nations. Au centre, Iggi et une fille échangent un « kunik », un baiser traditionnel dans la culture inuit. À droite, le guide métis Maxime Marion tient un fusil. À l’arrière-plan, il y a une carte du Haut et du Bas-Canada, ainsi qu’un texte de la collection Red River Settlement [colonie de la rivière Rouge].](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2022/09/image1f.jpg?w=584)