Cet article renferme de la terminologie et des contenus à caractère historique que certains pourraient considérer comme offensants, notamment au chapitre du langage utilisé pour désigner des groupes raciaux, ethniques et culturels. Pour en savoir plus, consultez notre Mise en garde – terminologie historique.

Je tiens à remercier Mary Munk (collègue à la retraite du secteur de la généalogie et de l’histoire familiale de Bibliothèque et Archives Canada), ma tante Anna Greenhorn, ma cousine Pat Greenhorn et Steven Schwinghamer (Quai 21) pour l’aide qu’ils m’ont apportée dans la rédaction des parties 3 et 4 de cette série.

Au moment d’écrire ce troisième article sur mon grand-père Robert Roy Greenhorn, je n’avais toujours trouvé aucun document relatif à son émigration au Canada. J’ai contacté Quarriers Records Enquiry, mais selon le site British Home Children in Canada, les rapports conservés par Quarrier Orphan Homes of Scotland sur les progrès des enfants dans leurs foyers canadiens ont été détruits, semble-t-il à la suite d’une erreur de communication lors de la fermeture de l’établissement canadien en 1938. J’espérais également retrouver des documents concernant son placement dans les deux familles d’accueil avec lesquelles il a vécu après son arrivée à la maison de répartition Fairknowe, à Brockville, en Ontario, en 1889, mais je n’ai pas eu cette chance jusqu’à présent.

À ce jour, je n’ai pu mettre la main que sur deux documents se rapportant expressément à mon grand-père.

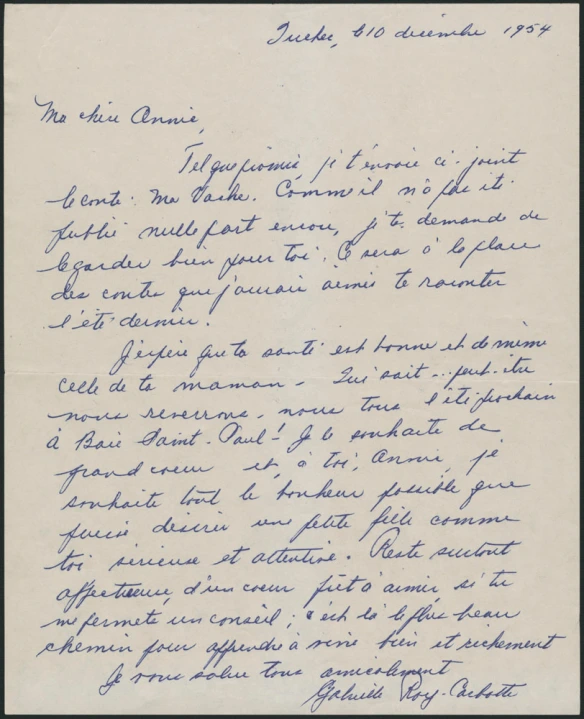

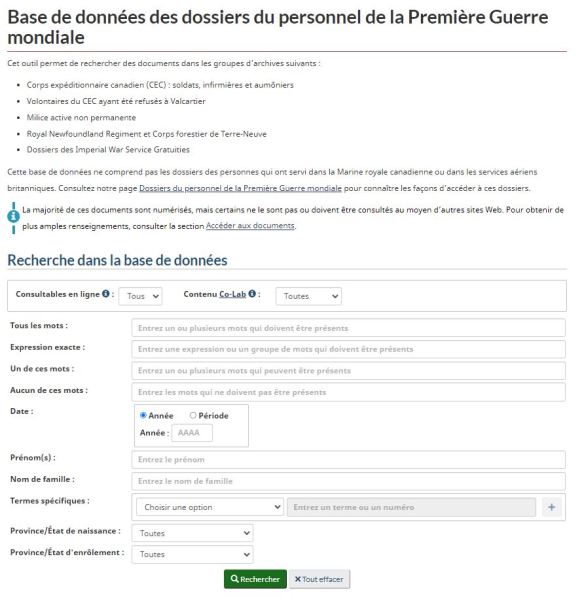

Le premier est ce portrait de groupe pris en mars 1889, peu après son arrivée à la maison Fairknowe. Robert et son frère John figurent tous deux sur cette photo. Tous les garçons sont nommés sous l’image, dans l’ordre alphabétique de leurs prénoms. Comme je n’ai jamais vu de photo de mon grand-père lorsqu’il était enfant, je suis incapable de le reconnaître. Selon ma tante Anna Greenhorn (la femme de mon oncle John), mon grand-père était très petit pour son âge. Je sais que, d’après la liste de passagers sur laquelle il figure, il était l’un des plus jeunes garçons de son groupe. Je me demande s’il ne fait pas partie des plus petits, au premier rang.

Le groupe d’arrivants du navire Siberian, 26 mars 1889, maison Fairknowe, Brockville, Ontario. Photo : William Quarrier – Brockville, Ont. 7 200 immigrés – « BRITISH HOME CHILDREN IN CANADA » (weebly.com)

La deuxième référence est une brève déclaration figurant à la page 43 du document Narrative of Facts, le rapport annuel de William Quarrier pour 1894. On peut y lire : [traduction] « […] un garçon de neuf ans, frère des deux enfants amenés au Canada précédemment, qui se portent bien. Celui-ci habitait avec une sœur mariée, mais il devenait incontrôlable et, malgré son jeune âge, il a volé, etc. » [Source : sans titre (iriss.org.uk)] Le garçon de neuf ans est Norval, le plus jeune frère de mon grand-père, et Jeanie, alors mariée, est sa sœur. Norval a quitté l’Écosse le 29 mars 1894. Il est arrivé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 16 avril 1894, avant de rejoindre la maison Fairknowe à Brockville, en Ontario.

À la fin de la partie 2 de cette série, j’ai interrompu mon récit au moment où mon grand-père et son frère John ont été transférés du City Orphan Home, à Glasgow, à l’Orphan Homes of Scotland, situé à Bridge of Weir, à environ 25 kilomètres. Ils ont déménagé lorsque des lits se sont libérés à la suite de l’émigration annuelle de garçons vers le Canada. C’était le 11 juin 1886. L’Orphan Homes of Scotland allait héberger Robert et John pendant près de trois ans.

Lorsque mon grand-père et son frère arrivent à l’Orphan Homes of Scotland, cet orphelinat, d’abord constitué de deux maisons de campagne pouvant accueillir chacune de 20 à 30 enfants, est devenu une communauté autonome comptant près de 600 enfants (source, p. 37). Appelée « The Village », la communauté se compose de 16 maisons de campagne, d’une blanchisserie, d’ateliers et de fournils, d’un magasin et d’un bureau de poste, d’une écurie et d’une étable, d’un poulailler, d’une serre, de l’église Mount Zion, de salles de classe et d’une maison destinée au surintendant de l’établissement. Le bâtiment central abrite la salle principale, les salles de classe et les logements des enseignants. Il y a aussi le James Arthur, un navire enclavé destiné à l’entraînement des garçons qui allaient travailler dans la marine.

Le 14 mars 1889, une réunion spéciale est tenue au Village pour dire adieu aux garçons qui partent pour le Canada. Robert et John, ainsi que 128 autres garçons, quittent l’Écosse dès le lendemain. Des résidents de Glasgow et de Paisley sont invités à la réception. Selon un article paru dans le Glasgow Herald intitulé « Orphan Homes of Scotland: Departure of Children for Canada » (15 mars 1889, p. 8), plusieurs centaines de véhicules ont convergé vers la gare de Bridge of Weir, transportant des gens venus dire adieu aux petits immigrés. Je ne saurai jamais si la sœur aînée de Robert et John, Jeanie, qui travaillait à Paisley en 1885, faisait partie des invités. Si elle était présente, j’espère qu’elle a eu l’occasion de voir ses jeunes frères une dernière fois et de les serrer tous les deux dans ses bras.

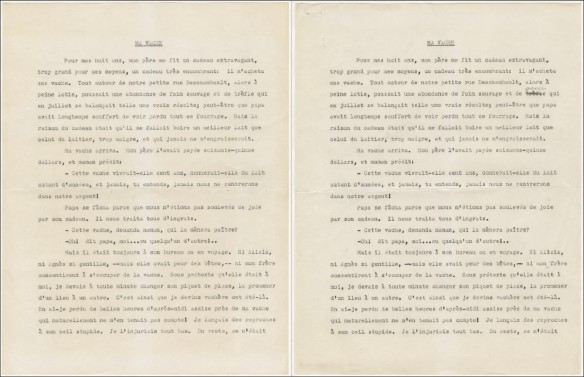

Chaque garçon et fille qui émigrait au Canada recevait un coffre en bois portant l’initiale de son prénom et son nom de famille. Ma cousine Pat Greenhorn a hérité du coffre de notre grand-père, seul souvenir de son enfance. Comme je l’ai mentionné dans la partie 1 de cette série, chaque enfant était appelé à travailler. Les filles étaient généralement employées comme domestiques, et les garçons, comme ouvriers agricoles. Les coffres contenaient donc des vêtements de travail adaptés aux saisons canadiennes, une tenue pour la messe, des articles de toilette, du nécessaire pour recoudre les chaussettes et les vêtements, ainsi qu’une bible. En outre, les enfants recevaient un exemplaire du livre The Pilgrim’s Progress (le voyage du pèlerin) de John Bunyan, une allégorie religieuse racontant l’histoire d’un homme nommé Christian. Honteux et habité par le péché, Christian quitte la Cité de la destruction pour la Cité céleste en quête de la rédemption. Ce livre populaire a sans aucun doute été choisi pour les enseignements religieux et moraux qu’il renferme, afin d’encourager les enfants dans leur parcours et leur nouvelle vie au Canada.

Le coffre de Robert Greenhorn fourni par Quarrier Orphan Homes of Scotland. Photo : gracieuseté de Pat Greenhorn.

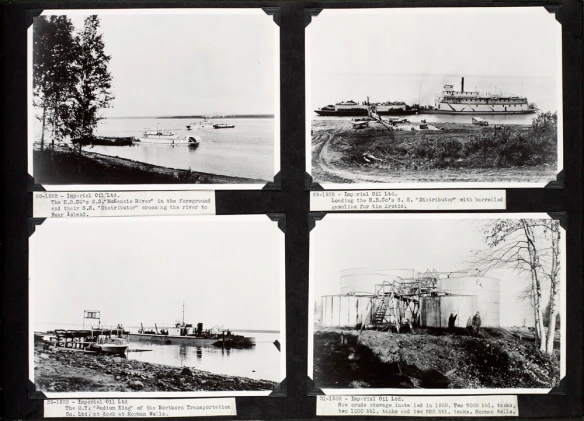

Robert et John ont voyagé sur le navire à vapeur S.S. Siberian, exploité par la compagnie de transport maritime Allan Line. Bibliothèque et Archives Canada (BAC) ne possède pas d’images numérisées de ce navire, mais détient une carte postale du S.S. Sardinian, qui a amené de petits immigrés au Canada à partir de 1875. Il est semblable au navire sur lequel mon grand-père a voyagé. Le Sardinian figure également sur le timbre-poste canadien de 2010 commémorant les petits immigrés anglais (voir la partie 1).

Le S.S. Sardinian, exploité par Allan Line, vers 1875-1917 (a212769k).

BAC possède la liste des passagers, y compris les garçons des orphelinats Quarrier et le reste des passagers de cabine, qui sont partis de Glasgow et de Liverpool pour se diriger vers le Canada sur le Siberian en mars 1889. Mon grand-père, inscrit sous le nom de Rob Greenhorn, figure parmi les garçons âgés de neuf ans.

À l’instar de tous les groupes d’émigrants des orphelinats Quarrier, mon grand-père a voyagé vers le Canada dans l’entrepont. Il s’agissait des places les moins chères sur les longs voyages en bateau à vapeur. Si l’on en croit les descriptions, ces quartiers d’habitation et de couchage étaient misérables. Installés dans la partie la plus basse du navire, l’espace contenant les machines, les passagers de l’entrepont étaient entassés et disposaient de peu d’air frais, ce qui provoquait une puanteur insupportable (Entrepont – Wikipédia). Dans son rapport annuel de 1889, William Quarrier remercie Allan Line pour la commodité et le confort des installations, qui étaient (traduction) « comme d’habitude très généreuses et satisfaisantes » [1889, p. 24, sans titre (iriss.org.uk)]. Les souvenirs qu’a conservés mon grand-père de ce voyage diffèrent de ceux de William Quarrier. L’été dernier, ma tante Anna m’a raconté l’expérience de Robert sur le Siberian. D’après mon grand-père, les garçons étaient entassés comme des sardines. Ils étaient 14 dans une cabine où l’air était lourd et nauséabond (source : Conversation entre Anna Greenhorn et Beth Greenhorn, 22 août 2023).

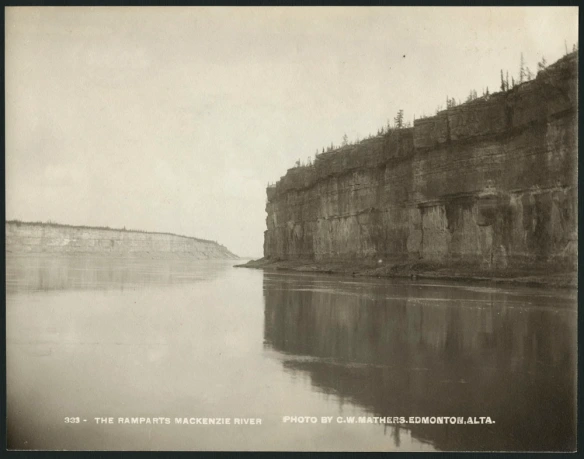

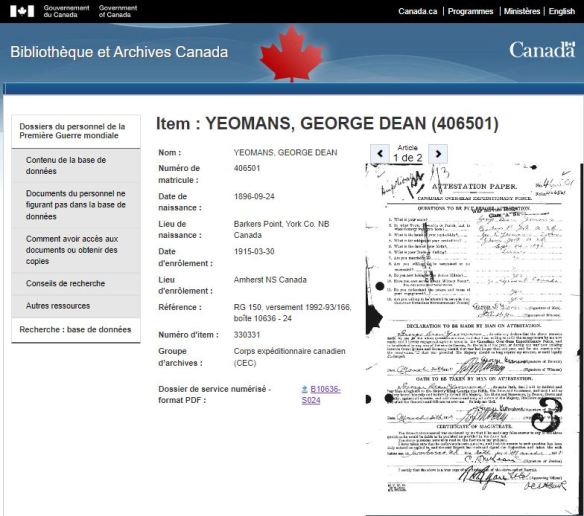

Mon grand-père est arrivé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, le 26 mars 1889, neuf jours après son départ. Une fois débarqués du navire, les garçons étaient pris en charge par des fonctionnaires de l’immigration dans l’entrepôt du quai 2. Cette photo des archives de la Nouvelle-Écosse montre cet entrepôt avant qu’un incendie ne le détruise en 1895.

L’entrepôt du Quai 2 avec l’élévateur à grains de l’Intercolonial Railway à l’arrière-plan, port d’Halifax, avant 1895. Photo : fonds Harry et Rachel Morton, numéro d’acquisition 2005-004/004, album Longley, partie 1, numéro 40, Archives de la Nouvelle-Écosse.

Avant 1892, la Direction de l’immigration relevait du ministère de l’Agriculture. Les installations d’Halifax vouées aux immigrants étaient rudimentaires. En janvier 1889, trois mois avant l’arrivée de mon grand-père, le sous-ministre de l’agriculture, John Lowe, a inspecté l’entrepôt du quai 2. Il a conclu que celui-ci n’était pas adéquat. Dans une note datée du 23 avril 1889, il écrit :

[Traduction]

À l’heure actuelle, les immigrants sont reçus dans le hangar à marchandises du Chemin de fer Intercolonial, dans le port en eau profonde. Une petite pièce située à l’angle de ce bâtiment est destinée à abriter les femmes et les enfants, mais sa capacité d’accueil est tout à fait insuffisante compte tenu du nombre d’immigrants qui arrivent. Des désagréments importants surviennent […] dans le hangar à marchandises, et lorsqu’un grand nombre de personnes arrivent et doivent attendre pendant plusieurs heures […] les épreuves que subissent les immigrants sont très dures, et dans certains cas, des enfants fragiles tombent gravement malades. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, il est absolument nécessaire et urgent de mettre à la disposition des immigrants arrivant à Halifax des locaux adéquats. Il ne faudrait pas qu’un autre hiver se passe sans que l’on érige de telles structures d’accueil. [RG17, vol. 610, dossier 69092]

Après l’inspection faite par les agents d’immigration, mon grand-père et son groupe sont montés à bord d’un train du Chemin de fer Intercolonial à destination de la maison Fairknowe, située à Brockville, en Ontario. La distance entre Halifax et Brockville est de 1 730 kilomètres (1 074 milles). Cela a dû être un autre voyage épuisant, d’une durée de plusieurs jours.

Dans le quatrième et dernier article de cette série, l’histoire de Robert Roy Greenhorn nous mènera au Canada, plus précisément à la maison Fairknowe à Brockville, en Ontario, et plus tard à Philipsville, en Ontario, où il vivra jusqu’à la fin de sa vie.

Ressources complémentaires

- The Golden Bridge: Home (iriss.org.uk) (site Web en anglais)

Beth Greenhorn est gestionnaire de l’équipe du contenu en ligne à la Direction générale de la diffusion et de l’engagement de Bibliothèque et Archives Canada.