English version

Par William Benoit et Alyssa White

Cet article renferme de la terminologie et des contenus à caractère historique qui pourraient être considérés comme offensants, notamment au chapitre du langage utilisé pour désigner des groupes raciaux, ethniques et culturels. Pour en savoir plus, consultez notre Mise en garde – terminologie historique.

Des années 1860 aux années 1990, le gouvernement fédéral a exploité près de 700 externats indiens fédéraux dans tous les territoires et toutes les provinces (à l’exception de Terre-Neuve-et-Labrador), avec la collaboration des églises presbytérienne, unie, anglicane et catholique. Contrairement aux pensionnats indiens, les externats fonctionnaient seulement durant le jour. Leur but était cependant le même : assimiler les enfants des Premières Nations, inuit et de la Nation Métisse à la société « blanche » en effaçant en eux les langues et les cultures autochtones.

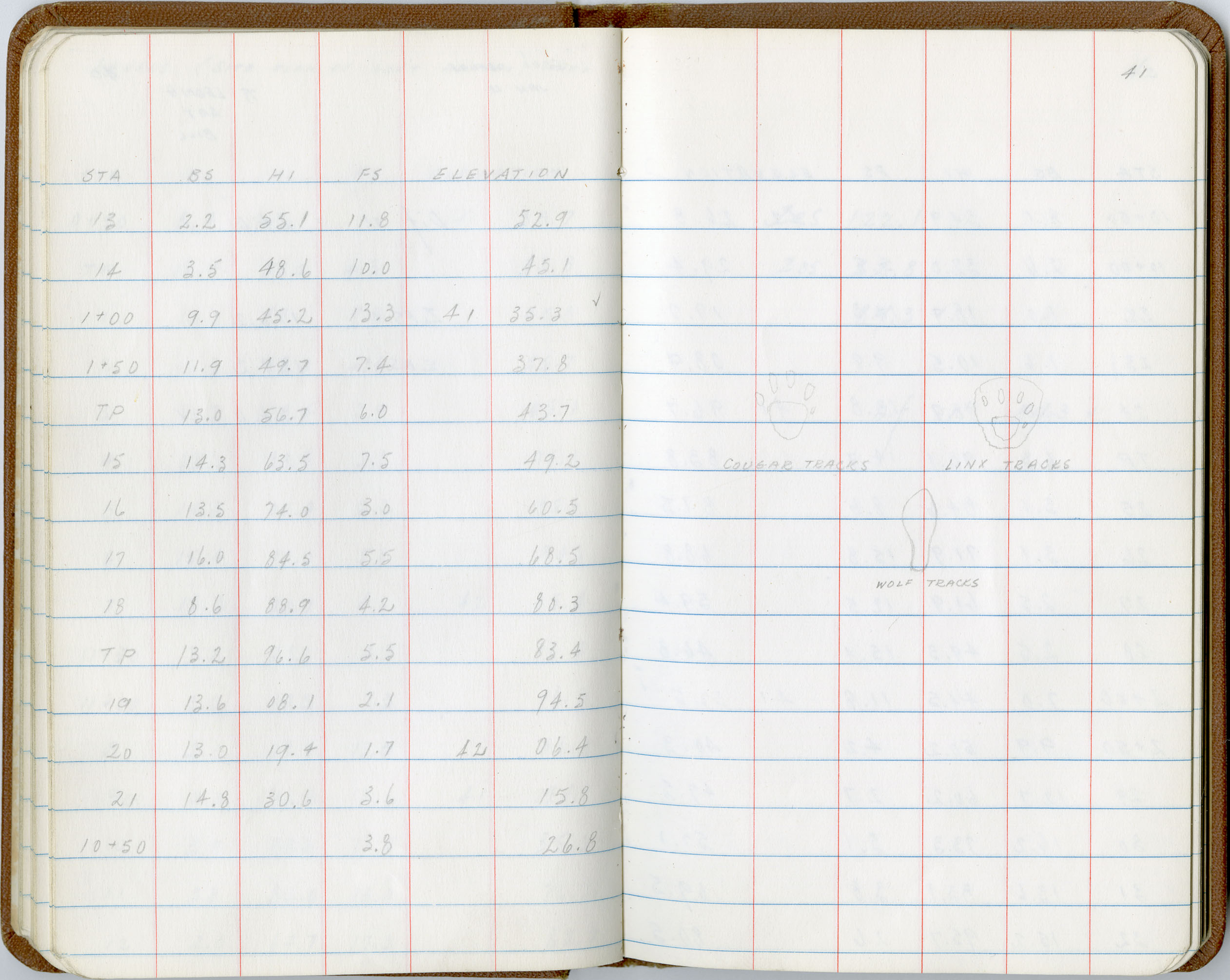

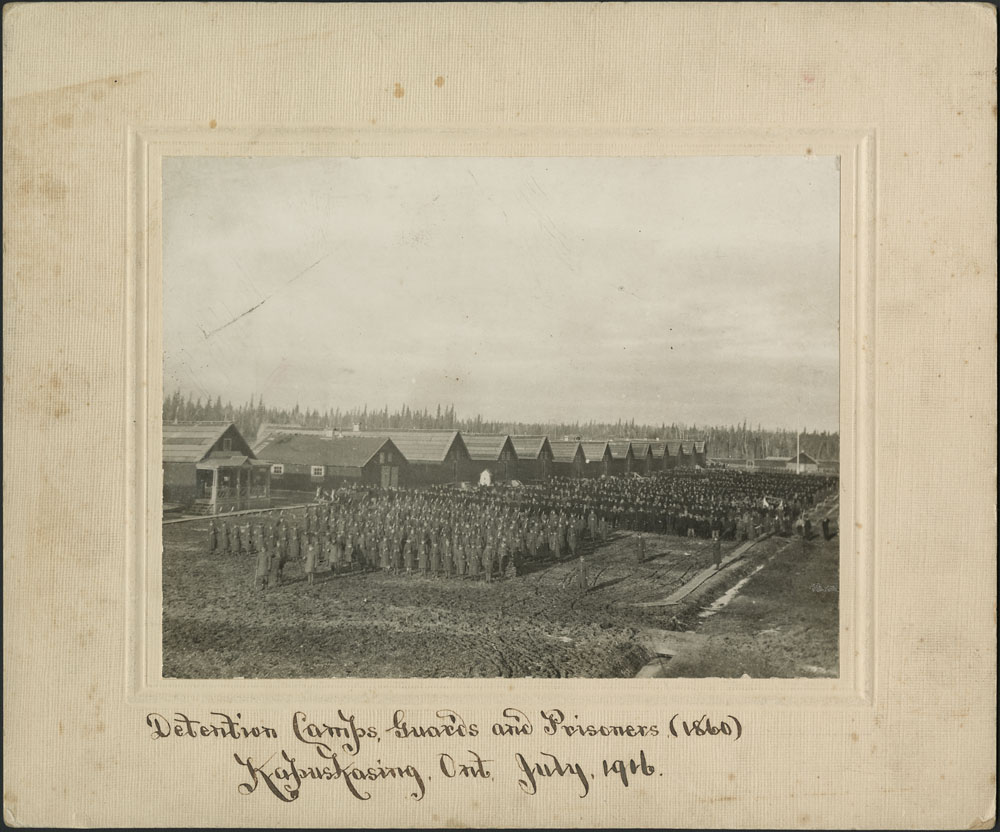

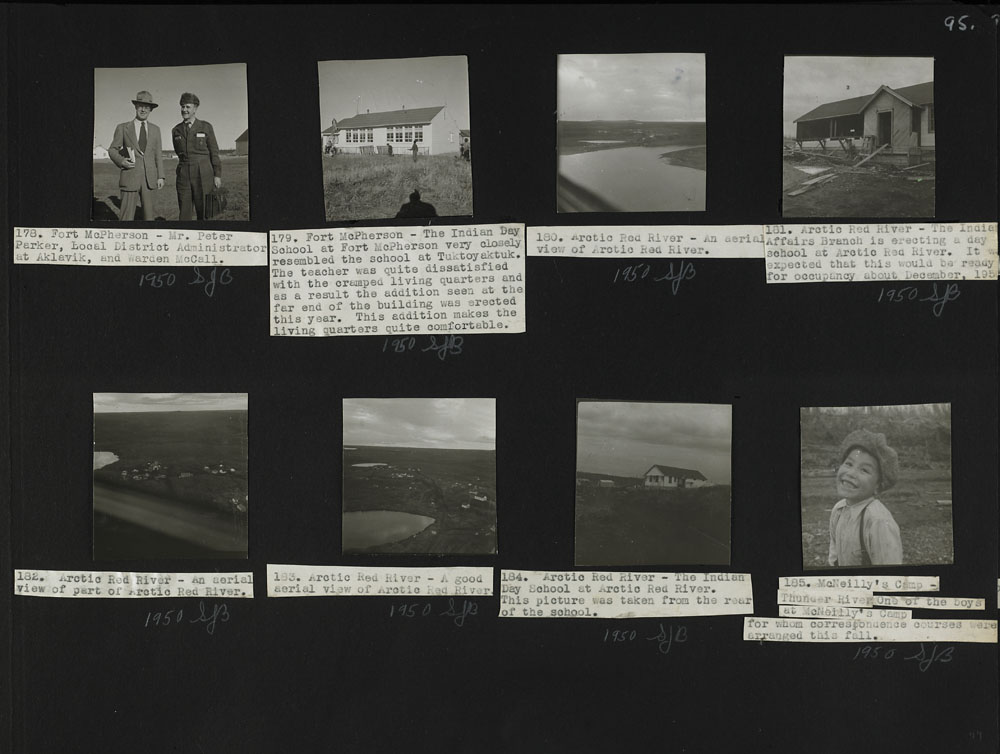

Externat de Fishing Lake près de Wadena (Saskatchewan), vers 1948. (e011080261)

De nombreux élèves autochtones ont subi des abus verbaux, physiques et sexuels dans les externats. De plus, les communautés n’avaient pas leur mot à dire sur les programmes d’étude et le fonctionnement de ces établissements. Dans les années 1970, 1980 et 1990, le gouvernement fédéral a commencé à céder le contrôle sur les externats aux Premières Nations et aux Inuit, et les communautés ont enfin pu gérer – du moins en partie – l’enseignement donné à leurs enfants.

Selon Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, de 180 000 à 210 000 élèves ont fréquenté les externats fédéraux entre 1923 et 1994 (une estimation fondée sur les données historiques et l’expertise statistique du Ministère). Les trois groupes autochtones n’ont pas été touchés de la même façon, les élèves des Premières Nations étant plus nombreux que les élèves inuit et métis. Chaque groupe avait une relation particulière avec le gouvernement fédéral, et des problèmes distincts concernant les services d’éducation que le gouvernement prétendait offrir. Par exemple, le gouvernement accepterait-il d’assumer ses responsabilités en matière d’éducation et de financement pour les Inuit et les Métis? Les documents concernant les divers groupes n’étaient pas conservés avec le même soin et la même cohérence non plus.

Le présent article aborde les répercussions des externats fédéraux sur les Inuit et la Nation Métisse, dont les expériences divergent de celles des Premières Nations et ne sont généralement pas aussi bien documentées.

Enfants de la Nation Métisse dans les externats indiens fédéraux : des chiffres impossibles à déterminer

La présence d’enfants métis dans les externats ne fait aucun doute, mais connaître leur nombre est pratiquement mission impossible. On peut raisonnablement présumer que les élèves métis et indiens non inscrits qui vivaient dans la zone d’implantation d’un externat le fréquentaient, surtout s’il n’y avait pas d’école provinciale ou religieuse à proximité.

Le gouvernement fédéral s’est davantage préoccupé des personnes assujetties à la Loi sur les Indiens – c’est-à-dire les Indiens inscrits –, aux dépens des personnes considérées comme Métis et Indiens non inscrits. Il faut en tenir compte quand on aborde la question de la fréquentation des externats. Cela rend compte de la difficulté pour les Métis d’obtenir des services gouvernementaux, par exemple en santé et en éducation. En fait, les Métis et les Indiens non inscrits tombaient dans une sorte de vide juridique : les gouvernements provinciaux et fédéral se renvoyaient la balle, chacun refusant d’assumer ses responsabilités et son pouvoir législatif.

La Loi sur les Indiens

L’enjeu plus global du statut d’Indien défini dans la Loi mérite également notre attention, notamment en ce qui concerne ses répercussions sur l’identité des Autochtones.

Sous le régime de la Loi, les Indiens inscrits sont sous la protection du gouvernement canadien. Cette relation juridique paternaliste découle d’une vision impérialiste considérant les Autochtones comme des enfants auxquels il faut montrer un mode de vie colonial « civilisé ». Le gouvernement a créé les externats et les pensionnats indiens fédéraux afin de contrôler ses pupilles.

La Loi sur les Indiens ne s’applique qu’aux Indiens inscrits. Les Inuit et les Métis n’étant pas considérés comme des Indiens, ils ont été privés des droits que confère ce statut, même s’ils étaient Autochtones et contribuaient à former la nation canadienne.

Contexte historique entourant l’identification des enfants de la Nation Métisse

Pour qu’on sache avec précision le nombre d’élèves ayant fréquenté les externats parmi les Indiens non inscrits (Premières Nations), les Inuit et les Métis, il aurait fallu que le gouvernement fédéral reconnaisse sa responsabilité juridique à leur égard. Dans le cas des Inuit, on considère généralement que l’obligation juridique du gouvernement a commencé en 1939, quand la Cour suprême a tranché la question de savoir si les « Esquimaux » étaient des « Indiens » (1). Pour ce qui est des Métis et des Indiens non inscrits, la date communément admise est 2016, année où la Cour suprême a statué que ces groupes doivent légalement être considérés comme des « Indiens » au sens de la Loi constitutionnelle (2).

Les documents du gouvernement fédéral témoignent d’une triste réalité : très peu de données ont été recueillies lorsqu’il n’y avait aucune obligation légale de servir ces communautés. Par conséquent, les documents sur les externats produits entre les années 1860 et 1990 n’identifient pas les élèves métis et non inscrits. On peut dire la même chose des Inuit avant 1939. Les sources gouvernementales ne permettent donc pas de connaître avec précision le nombre d’enfants métis ayant fréquenté les externats.

Enfants inuit dans les externats indiens fédéraux : loin de leur famille et de leur foyer

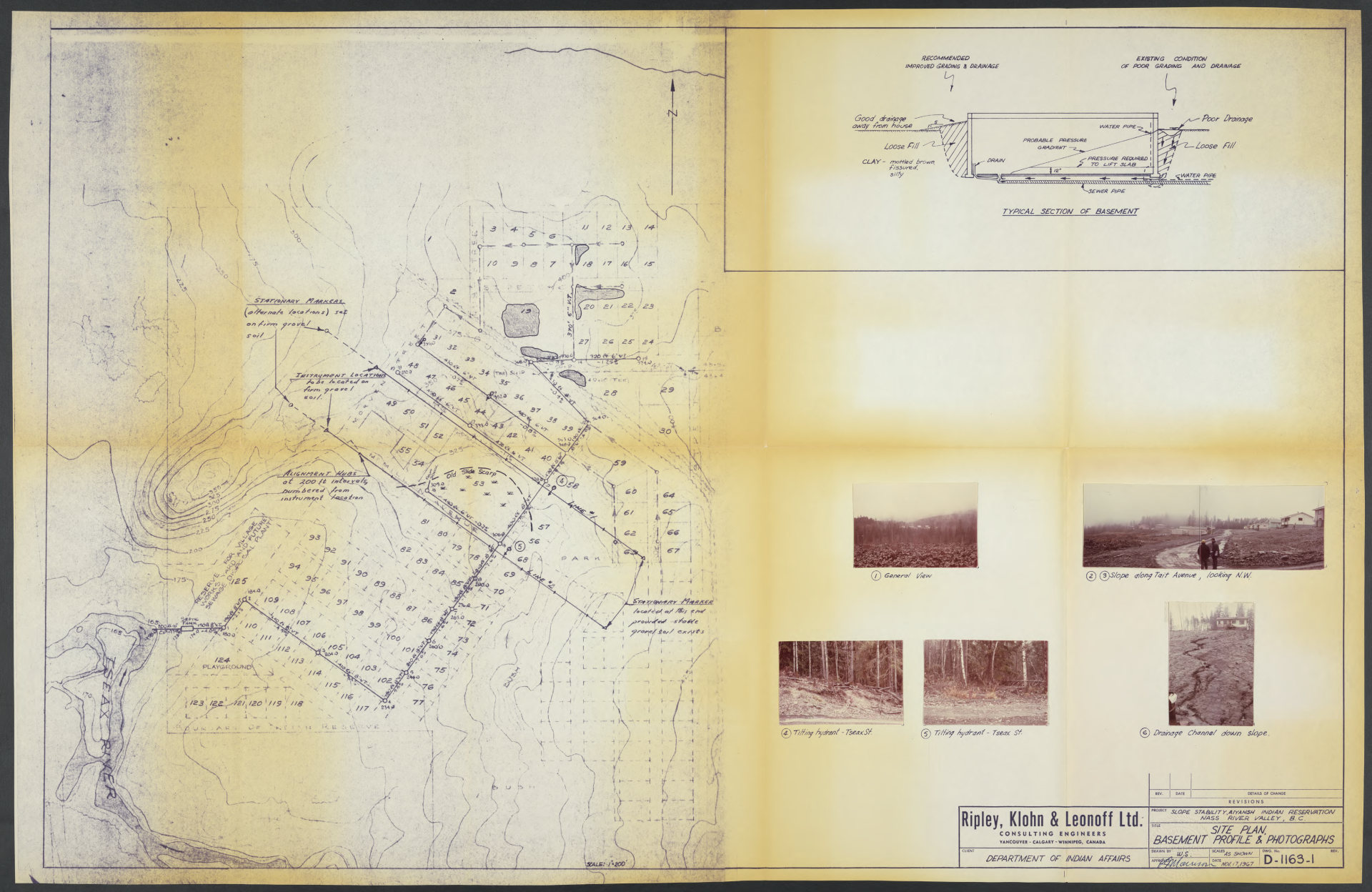

Quatre régions forment actuellement l’Inuit Nunangat : la région désignée des Inuvialuit (dans le nord des Territoires du Nord-Ouest), le Nunavut, le Nunavik (dans le nord du Québec) et le Nunatsiavut (dans le nord du Labrador). Les premiers externats fédéraux ont été ouverts dans le sud du Canada au début des années 1860. Il a fallu attendre la fin des années 1940 et le milieu des années 1950 pour que des externats soient ouverts au Nunavut.

Parmi les externats les plus proches des enfants inuit, mentionnons ceux à Old Crow Village (Yukon), Fort Simpson (Territoires du Nord-Ouest), Churchill (Manitoba), Fort Severn (Ontario) et Fort George (Québec). Certains de ces établissements éloignés fermaient parfois leurs portes pendant plusieurs années.

Contrairement aux élèves des pensionnats indiens (ou foyers fédéraux), hébergés pendant des mois loin de leurs familles, les élèves des externats pouvaient rentrer chez eux le soir. Mais les besoins des communautés inuit étaient largement ignorés puisque les externats étaient souvent construits dans les communautés des Premières Nations (ou à proximité), une situation qui a perduré jusqu’aux années 1940.

Les externats avaient pour but d’éviter les séparations. Pourtant, les enfants inuit étaient emmenés loin de chez eux, parfois sans avertissement. Leur nouveau milieu différait par le climat, l’écosystème, la culture sociale et la langue. Même la faune et la flore étaient méconnaissables. Parler d’un choc serait bien en deçà de la vérité pour décrire leur expérience.

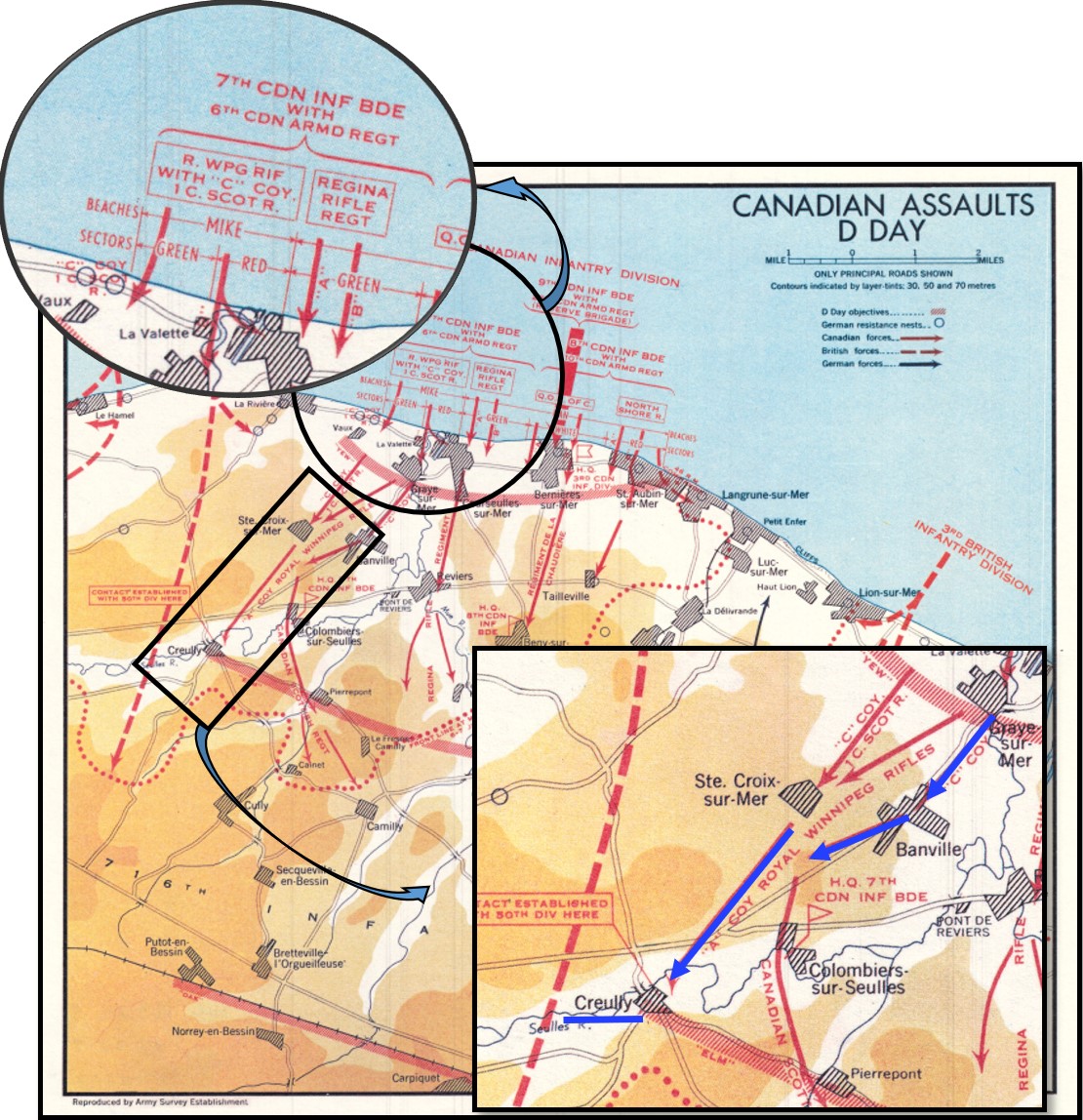

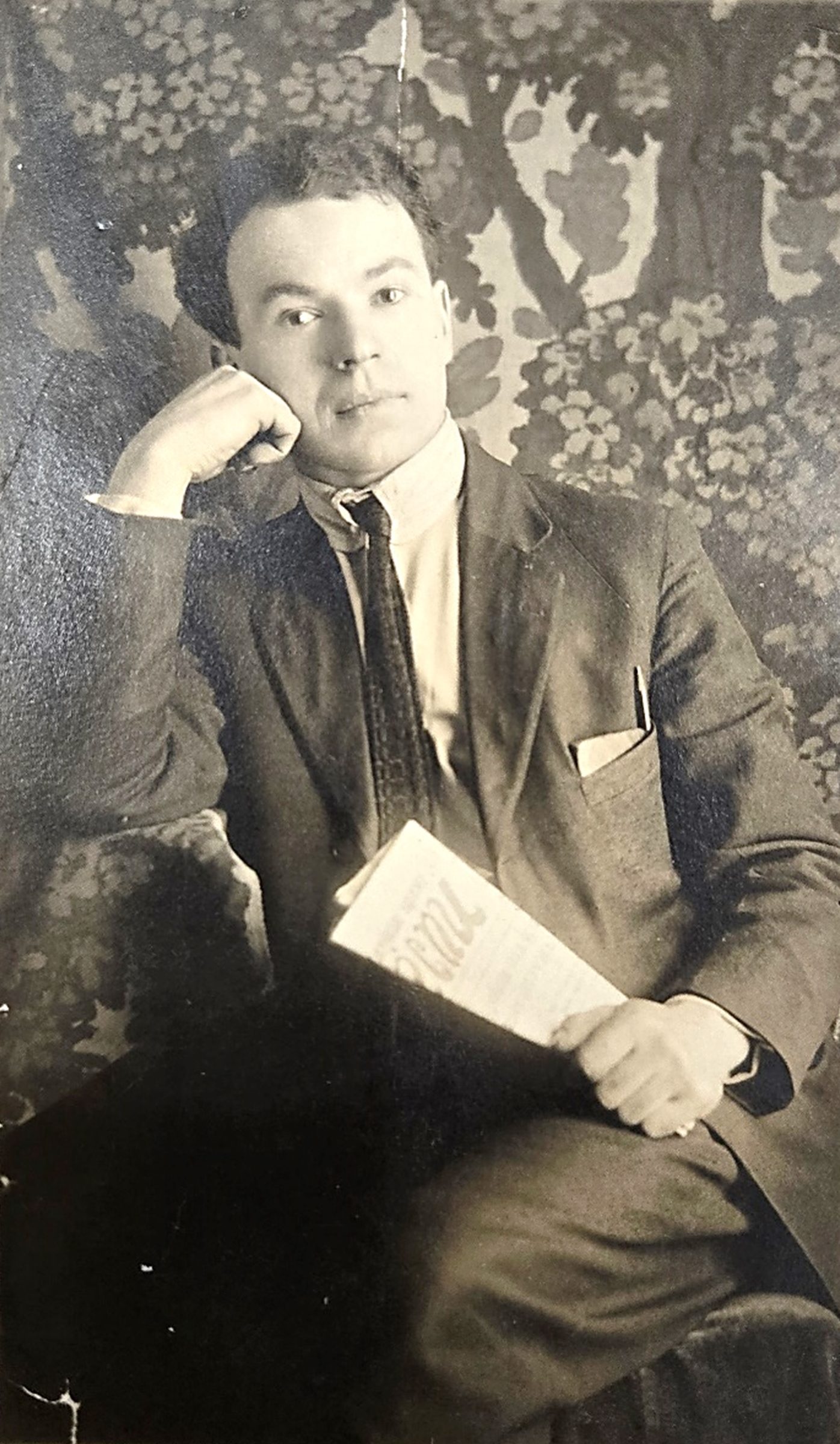

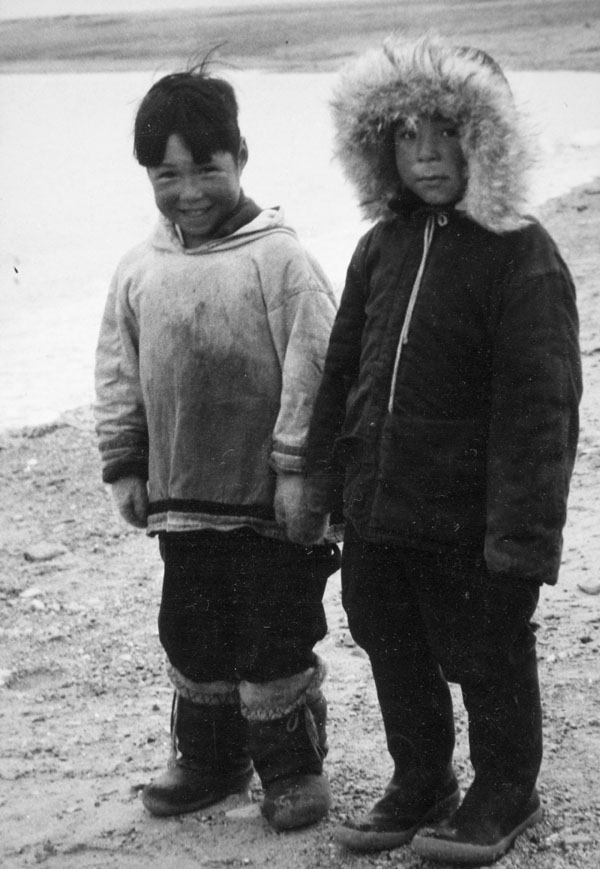

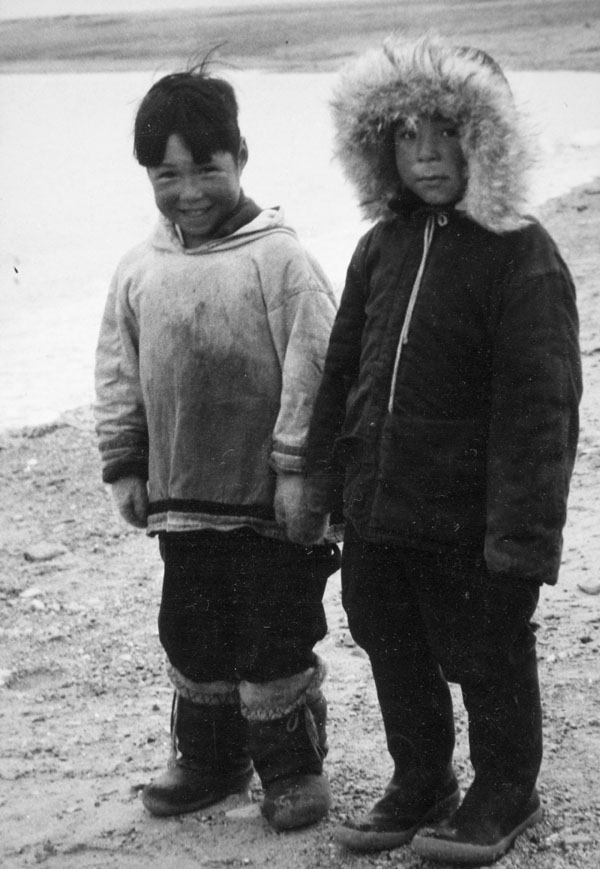

La photo ci-dessous semble montrer un moment heureux : deux garçons souriants profitent d’une journée en plein air avec leurs familles pour aller voir un avion dans le hameau d’Iglulik. Ce que l’image ne dit pas, c’est qu’ils ignorent qu’on les embarquera dans quelques minutes à bord de cet avion qui les transportera à 800 kilomètres de là, à l’externat fédéral Sir Joseph Bernier, à Igluligaarjuk (Chesterfield Inlet). (3)

Kutik (Richard Immaroitok) et Louis Tapadjuk, Iglulik (Nunavut), 1958. (e004923422)

Comme la présence à l’école est devenue obligatoire dans les années 1920, le contrôle du gouvernement fédéral sur l’éducation des enfants inuit imposait certainement un stress et des craintes aux familles.

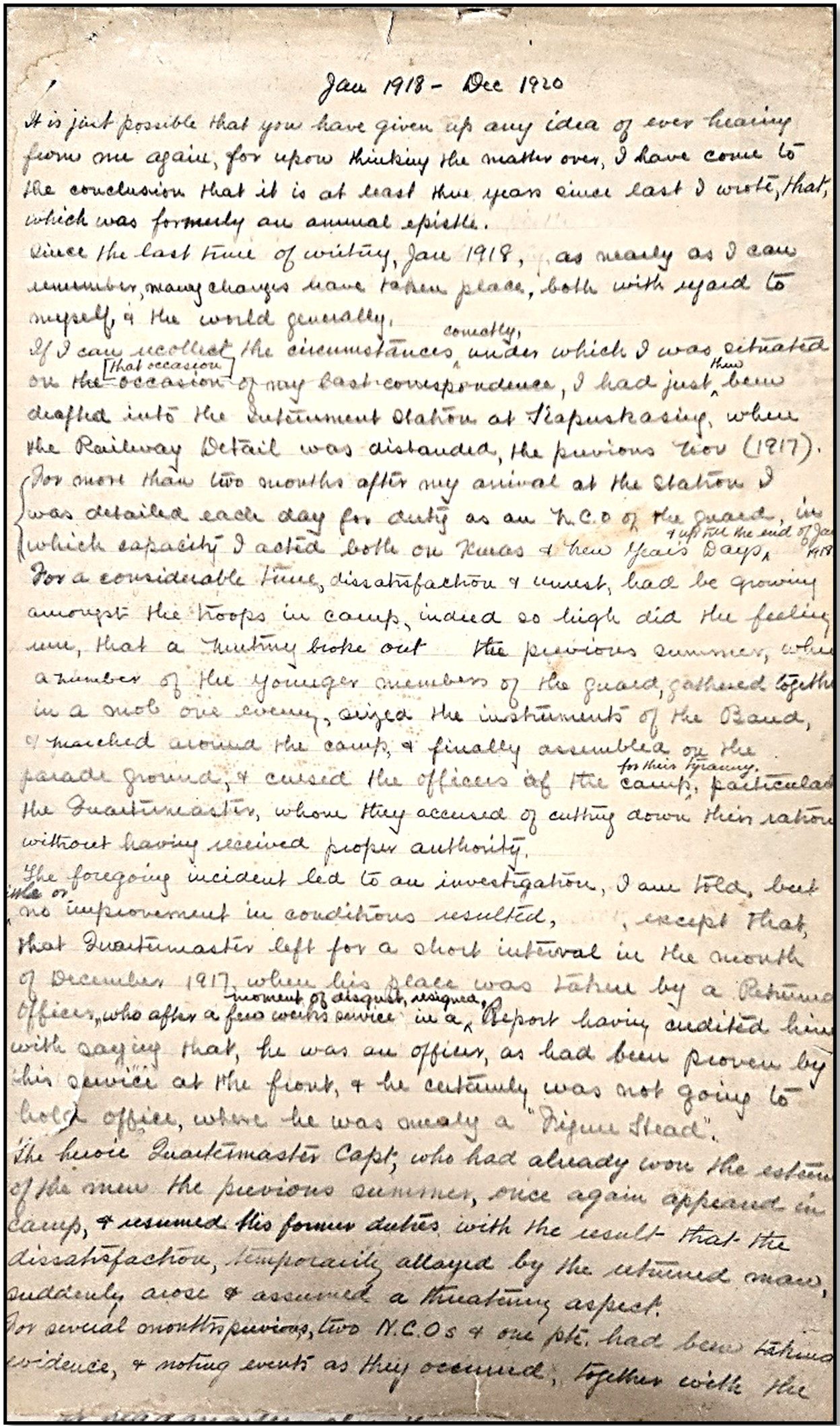

Les externats nordiques étaient de petites installations comprenant généralement d’une à trois classes ainsi qu’une résidence pour le personnel. Selon leur emplacement, ils pouvaient accueillir de 8 à 20 élèves environ. Lorsqu’un externat était comblé, les autres enfants de la région étaient envoyés dans un autre établissement, au sud ou à l’ouest.

Externat de Qunngilaaq (anciennement Reindeer Station, Territoires du Nord-Ouest), entre 1950 et 1960. (e011864959)

Les enfants qui n’avaient pas accès à un externat local étaient envoyés dans un pensionnat, une pension de famille ou un foyer d’accueil, à plusieurs centaines ou milliers de kilomètres de leur famille et de leur milieu de vie, confiés à de parfaits étrangers dans des lieux qu’ils ne connaissaient pas et qu’ils n’avaient pas le droit de quitter. Les distances et les coûts des déplacements empêchaient souvent toute visite familiale. Résultat : certains enfants inuit étaient séparés de leur famille pendant des années.

Des externats ont été construits partout au pays dans les années 1940 à 1980, comme ceux dans le Grand Nord, pour servir les communautés isolées sur la rive sud de l’île d’Ellesmere et de Resolute Bay (Nunavut).

Pour donner une idée de la répartition des externats au Canada et des difficultés des communautés éloignées, sur les 699 externats connus, seulement 75 devaient servir le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le nord du Québec. À peine 7 d’entre eux existaient avant les années 1940 (au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest); les 68 autres furent construits entre 1940 et 1969.

Le projet sur les externats

Le projet sur les externats vise à repérer, décrire, numériser et rendre accessibles des documents gouvernementaux sur les externats indiens fédéraux. À terme, le public pourra consulter ces documents.

Les documents numérisés comprennent des listes nominatives d’externats, des documents sur les pensions de famille, les foyers d’accueil et autres foyers, des demandes et autorisations de transfert ainsi que des documents sur les adoptions ou les départs des externats. Ils peuvent servir à retracer le parcours de nombreux enfants autochtones dans les externats et les divers types de foyers.

Soulignons toutefois que l’accès à la plupart des documents sur les externats est restreint selon la loi. Pour les consulter, il faut avoir recours aux lois sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels. Malgré ces embûches, le projet vise à jeter les bases qui faciliteront autant que possible l’accès aux documents. Pour cela, il faut notamment rendre les procédures et les ressources plus faciles à comprendre et à utiliser. Les descriptions détaillées des archives sont un pas dans cette direction. Pour plus de renseignements sur la façon d’accéder aux documents numérisés grâce au projet, consultez l’aperçu du projet et son guide de recherche.

Les Premières Nations, les Inuit et la Nation Métisse doivent avoir accès à leur histoire pour guérir, apaiser leurs souffrances et aller de l’avant. Le public canadien doit aussi y avoir accès, pour mieux comprendre comment le pays s’est construit et former un avenir meilleur pour tout le monde.

Le chemin vers la réconciliation est long. L’accès à l’information et la sensibilisation du public seront essentiels pour progresser. La souveraineté des Autochtones sur leurs données et l’accès communautaire aux documents sont deux des principaux obstacles qu’il reste à franchir.

Autres ressources de Bibliothèque et Archives Canada

Ressources externes

Références

- Reference as to whether “Indians” includes “Eskimo”,1939 CanLII 22, [1939] SCR 104. Cette décision de la Cour suprême du Canada porte sur la reconnaissance constitutionnelle des Inuit au Canada. L’affaire porte sur le paragraphe 91(24) de la Loi constitutionnelle de 1867, qui s’appelait alors Acte de l’Amérique du Nord britannique, 1867. Cette disposition conférait au gouvernement fédéral une compétence législative sur « les Indiens et les terres réservées aux Indiens ». La Cour suprême considérait qu’aux fins du paragraphe 91(24), les Inuit devaient être considérés comme des Indiens.

- Daniels c. Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 SCC 12, [2016] 1 SCR 99. Cette décision de la Cour suprême du Canada porte sur la reconnaissance constitutionnelle des Métis et des Indiens non inscrits au Canada. Ceux-ci sont également considérés comme des « Indiens » au sens du paragraphe 91(24). La Cour estime que c’est le gouvernement fédéral et non les gouvernements provinciaux qui ont la responsabilité juridique de légiférer sur les enjeux qui concernent les Métis et les Indiens non inscrits. Le paragraphe 91(24) de l’Acte constitutionnel, 1867 traite des compétences exclusives du gouvernement fédéral.

Le statut d’Indien (personne des Premières Nations) au sens de l’Acte constitutionnel n’est pas le même que le statut d’Indien inscrit défini dans la Loi sur les Indiens. Cette décision de la Cour suprême n’accorde donc pas le statut d’Indien aux Métis et aux Indiens non inscrits. Elle pourrait cependant engendrer de nouvelles discussions et négociations, voire des litiges contre le gouvernement fédéral au sujet des revendications territoriales et de l’accès à l’éducation, aux soins de santé et à d’autres services gouvernementaux.

- Greenhorn, Beth. « The Story behind Project Naming at Library and Archives Canada », dans Atiquput: Inuit Oral History and Project Naming, Carol Payne, Beth Greenhorn, Deborah Kigjugalik Webster et Christina Williamson (directrices de publication), 70-71. Montréal et Kingston: Presses de l’Université McGill-Queen’s, 2022.

William Benoit est un conseiller autochtone pour le projet sur les externats.

Alyssa White est adjointe en archivistique pour le projet sur les externats.

![Page comportant un dessin d’un parapluie et une note manuscrite portant la mention : « Deux singes dans un parapluie! » [traduction]](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2025/03/image-4.jpg)