Par Rebecca Murray

Remarque : Comme la plupart des photos présentées dans ce blogue proviennent de microfiches numérisées, leur qualité varie. De plus, certaines d’entre elles ne sont pas décrites au niveau de la pièce dans le catalogue.

L’Aviation royale canadienne (ARC) célèbre son centenaire en 2024. Bibliothèque et Archives Canada (BAC) a le privilège de conserver des documents de l’ARC qui vont des débuts de l’organisation jusqu’au 21e siècle. Celle-ci tient une place importante dans l’histoire militaire du pays en raison de son rôle dans le développement de l’aviation canadienne et de ses opérations à l’étranger.

Le présent billet est consacré aux collections photographiques de l’ARC conservées à BAC, et tout particulièrement aux photos de femmes militaires à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale. Le découblogue propose également des billets sur des infrastructures de l’ARC, comme l’aéroport à Fort St. John, et sur des événements marquants, comme la saga de l’Avro Canada CF-105 Arrow.

HC 11684-A-2, Long manteau avec chapeau et gants, 4 juillet 1941 (MIKAN 4532368).

Une de mes collègues a déjà raconté l’histoire de la Division féminine de l’Aviation royale du Canada. Je me contenterai donc de rappeler que cette division a vu le jour le 2 juillet 1941, sous le nom de Corps auxiliaire féminin de l’Aviation canadienne, qu’elle a été rebaptisée au début de 1942 et que plus de 17 000 femmes ont joint ses rangs.

PBG-3143, Division féminine – Mécaniciennes de moteurs d’avion, 23 octobre 1942 (MIKAN 5271611).

Le fonds du ministère de la Défense nationale (RG24/R112) contient des photographies sur la Division féminine qui nous renseignent sur le service militaire des femmes à l’époque de la Deuxième Guerre mondiale. Cette collection de plus de 500 000 images est une mine d’or pour quiconque s’intéresse à cette période, car on y trouve des photos prises au Canada et à l’étranger. Depuis six ans, je tente activement de repérer les femmes sur ces photos. Si certaines femmes sont explicitement identifiées et mises en évidence, d’autres, figurant en bordure sur les photos de groupe, sont très difficiles à distinguer de leurs homologues masculins, surtout au premier coup d’œil.

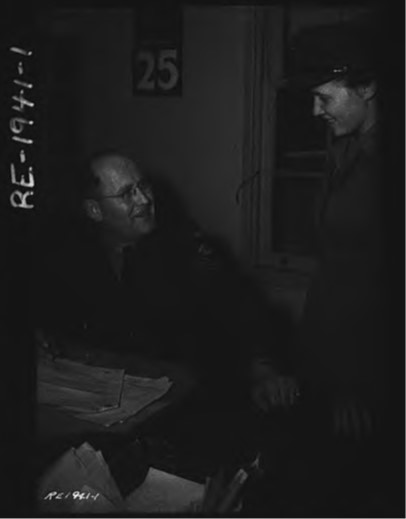

RE-1941-1, Service des comptes de paie, revue Crosswinds, 25 septembre 1944 (MIKAN 4740938).

Le centenaire est l’occasion idéale de faire connaître les résultats du travail effectué sur la sous-série de photographies de l’ARC, et de mettre en évidence le rôle joué par les femmes qui ont joint ses rangs pendant la période visée. Les 53 sous-sous-séries se distinguent généralement les unes des autres par le lieu. Les photos sont très variées : on y trouve par exemple des vues aériennes du Canada; des portraits officiels; ou des photos de la vie sur des bases établies en Europe après la guerre, comme à North Luffenham ou à Grostenquin. Toutefois, plusieurs s’intéresseront surtout aux images de cette sous-série qui documentent les activités courantes et la vie quotidienne des militaires pendant la Deuxième Guerre mondiale, tant au pays qu’à l’étranger.

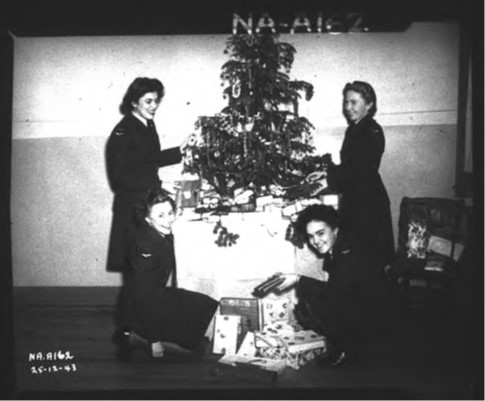

NA-A162, Sapin et danse de Noël à la Division féminine, 25 décembre 1943 (MIKAN 4532479).

Avec plus de 160 000 images, cette sous-série est un véritable trésor! Environ 1 900 d’entre elles (1 %) montrent des membres de la Division féminine ou des infirmières militaires de l’ARC. Les femmes sont surtout représentées sur les photos prises à Ottawa, à Rockcliffe ou au quartier général, ainsi que sur des bases régionales comme celles à Terre-Neuve, à l’Île-du-Prince-Édouard et en Colombie-Britannique.

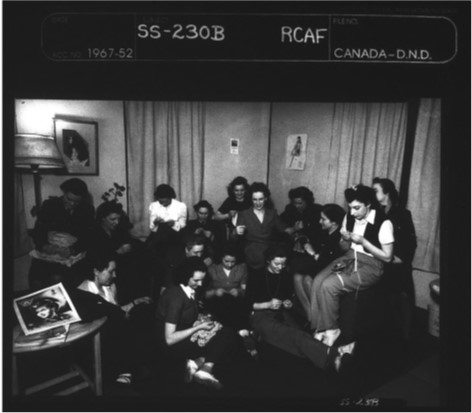

La collection nous montre les membres de la Division féminine en train de travailler ou de s’amuser. On les voit célébrer des fêtes en groupe ou partager des moments de plaisir, oubliant pendant quelques instants les horreurs de la guerre en cours. Il y a des images où l’ambiance semble décontractée (voir les photos NA-A162 ci-dessus et SS-230B ci-après), et d’autres qui témoignent des importants travaux accomplis (image PBG-3143, plus haut). Les photos de groupe officielles sont monnaie courante, comme en témoigne l’image ci-dessous (G-1448) montrant des infirmières militaires. Pour de nombreuses bases en milieu éloigné ou rural, surtout pendant les premières années de la guerre, les seules femmes présentes sur les photos sont des infirmières militaires.

G-1448, Personnel hospitalier à l’École d’artillerie aéronavale no 1, Royal Navy, Yarmouth (Nouvelle-Écosse), 5 janvier 1945 (a052262).

SS-230B, Cercle de couture de la Division féminine, officières du renseignement, 4 avril 1943 (MIKAN 5285070).

Vous avez une tante ou une grand-mère qui a servi dans la Division féminine de l’ARC et vous cherchez de l’information sur son service militaire? Pour en savoir plus, consultez les nombreuses ressources de BAC sur la Deuxième Guerre mondiale. Vous y apprendrez entre autres comment avoir accès à des dossiers de service militaire. Les dossiers de service des victimes de guerre, 1939 à 1947 – Deuxième Guerre mondiale peuvent être consultés à l’aide de notre base de données en ligne.

BAC met bien d’autres collections photographiques à votre disposition, par exemple la sous-sous-série PL prefix – Public Liaison Office (Bureau des relations publiques). Cette fabuleuse ressource regorge de photos de l’ARC et se trouve, du point de vue du classement archivistique, juste à côté de l’acquisition 1967-052, qui fait l’objet de notre projet de recherche. Toute personne souhaitant trouver un proche ayant servi dans l’ARC devrait inclure ces photos dans sa recherche.

Vous trouverez aussi de l’information sur le centenaire de l’Aviation royale canadienne sur le site officiel de l’ARC.

Rebecca Murray est conseillère en programmes littéraires au sein de la Direction des programmes à Bibliothèque et Archives Canada.