Par Emily Potter

Le Charlie Chaplin dont nous allons parler n’est pas celui que vous croyez : il s’agit plutôt du soldat William Charles Chaplin. Hé oui, le titre porte à confusion… tout comme certains renseignements que vous trouverez en faisant des recherches dans les dossiers de la Première Guerre mondiale.

Aux Services de généalogie, les gens nous posent souvent des questions sur le service militaire de leurs ancêtres qui ont combattu pendant la Grande Guerre. C’est une page importante de leur histoire familiale, et ils sont curieux d’en savoir plus.

Mais saviez-vous que les dossiers du personnel militaire regorgent aussi de renseignements biographiques? Cela en fait un excellent point de départ pour vos recherches généalogiques.

Voyons quels renseignements nous pouvons tirer de ces dossiers. Ici, j’ai choisi l’exemple du soldat William Charles Chaplin.

Dans toute recherche généalogique, on veut trouver le nom des ancêtres, ainsi que les dates ou les lieux des grands événements de la vie : naissances, mariages, décès, etc. Que pourrons-nous trouver sur le soldat Chaplin, et qu’apprendrons-nous sur ses parents et son épouse?

Recherche dans le dossier du soldat

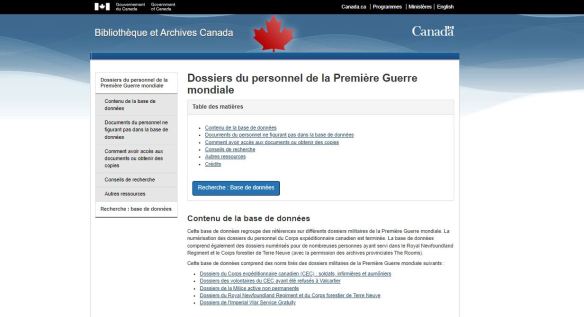

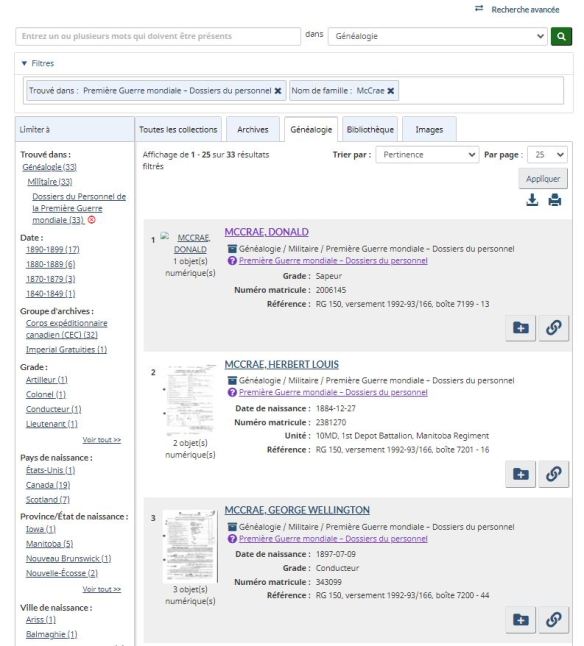

Les références aux dossiers des soldats canadiens, des infirmières militaires et des aumôniers se trouvent dans la base de données de Bibliothèque et Archives Canada intitulée Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale. Les dossiers sont accessibles gratuitement en ligne.

Interrogeons d’abord cette base de données. Sur l’écran de recherche, entrez le nom et le prénom de votre ancêtre, puis cliquez sur Recherche. Pour notre exemple, j’ai entré le nom « Charles Chaplin ».

Résultats de la recherche pour « Charles Chaplin ».

Parcourez les résultats pour trouver celui qui correspond à votre ancêtre. Si le nom de ce dernier est très courant, la recherche sera plus difficile : il pourrait y avoir des centaines de résultats. En cas de problème, consultez notre section Conseils pour la recherche.

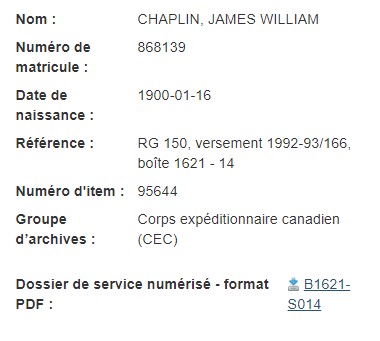

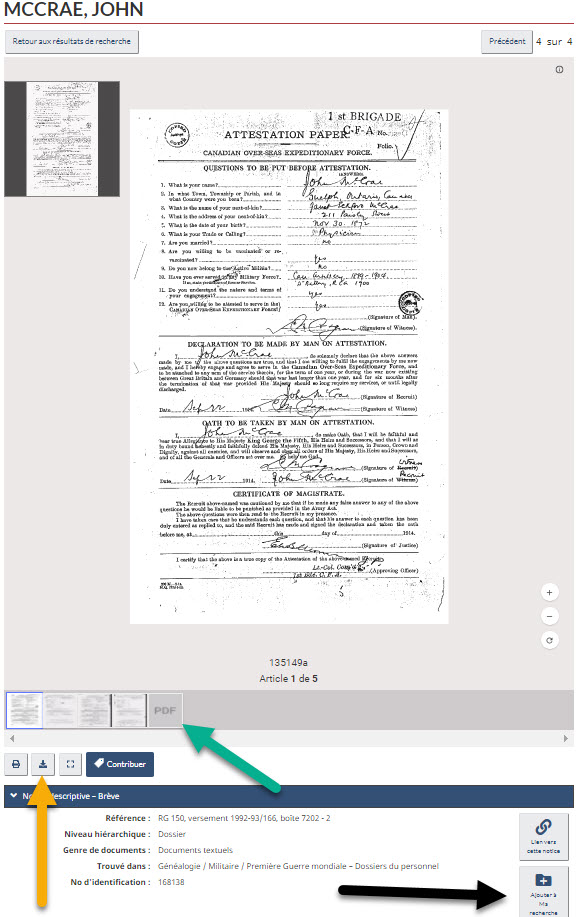

Sur l’écran des résultats, j’ai sélectionné « Chaplin, William Charles ».

Page de référence pour « Chaplin, William Charles ».

Vous verrez alors les renseignements de référence du dossier. Souvent, le document d’attestation s’affiche également en vignette. Pour voir tout le dossier, cliquez sur le lien « Dossier de service numérisé — format PDF ».

Dans notre exemple, les premières images du PDF nous montrent l’enveloppe qui contenait le dossier de William Charles Chaplin. Les inscriptions sur l’enveloppe nous fournissent déjà un premier renseignement : Chaplin est décédé le 5 octobre 1957.

On y trouve aussi l’inscription « over age », c’est-à-dire « dépasse l’âge limite ». Cela signifie que Chaplin a été libéré de l’armée parce qu’il était trop vieux pour servir. (Pour s’enrôler, les recrues devaient avoir entre 18 et 45 ans; mais souvent, des hommes mentaient sur leur âge.) Les dossiers n’ont pas tous une enveloppe, mais quand c’est le cas, on peut y trouver des informations utiles.

À la troisième page du PDF, on trouve le document d’attestation de Chaplin. C’est le formulaire qui est rempli lorsqu’un soldat s’enrôle. On peut y lire que Chaplin est né le 23 juin 1874. Mais c’est peut-être inexact, puisque Chaplin pourrait avoir menti sur son âge pour s’enrôler : comme on l’a vu plus haut, l’enveloppe du dossier porte l’inscription « over age ».

Le document d’attestation indique aussi que Chaplin est né dans le Kent, en Angleterre, et vivait à Toronto lorsqu’il s’est enrôlé.

Habituellement, un parent ou un conjoint est inscrit en tant que proche. Ici, Chaplin a inscrit sa fille, Miriam Chaplin, puisque son épouse est décédée (ce que confirme sa réponse à la question 7).

À la deuxième page du formulaire d’attestation, on apprend que Chaplin est de confession anglicane.

Cela dit, le document d’attestation n’est pas le seul à contenir des renseignements généalogiques : souvent, on trouve d’autres détails ailleurs dans le dossier.

Par exemple, pour les soldats qui se sont mariés pendant leur service, on trouve parfois un document montrant que la solde est dorénavant envoyée à l’adresse de l’épouse, et non à celle de la mère.

Dans le dossier de Chaplin, plusieurs fiches de paye montrent que sa solde a été envoyée à Agnes Eliza Chaplin, qui avait la garde de ses enfants.

L’image 35 nous donne un autre indice de l’âge de Chaplin (et nous montre bien qu’il avait dépassé l’âge limite lors de son enrôlement). Nous voyons qu’il avait 46 ans en octobre 1916. Si sa date de naissance est bien le 23 juin, son année de naissance serait donc 1870, et non 1874 comme le mentionne son document d’attestation.

Les images 45 et 46 nous apportent une foule de renseignements supplémentaires. Elles sont tirées du document

Particulars of Family of an Officer or Man Enlisted in C.E.F. (qui présente des renseignements détaillés sur la famille des officiers et des soldats du Corps expéditionnaire canadien).

Nous apprenons ainsi que Chaplin avait six enfants : Marian (aussi appelée Miriam ailleurs dans le dossier), James, Richard, George, Agnes et William. On voit aussi leur âge. À partir de la date du document et de l’âge des enfants, nous pouvons donc connaître l’année de naissance approximative de chacun.

À la deuxième page du document, nous apprenons que le père de Chaplin est décédé et que sa mère s’appelle Agnes Chaplin. Cela suggère qu’elle avait la garde des enfants de Chaplin, puisque son adresse ici est la même que celle indiquée à l’image 17. Le nom d’Agnes est aussi mentionné dans d’autres documents.

![Document dactylographié et manuscrit ayant pour titre Canadian Expeditionary Force (Information for Separation Allowance Board) [Corps expéditionnaire canadien (CEC) : Renseignements pour le Separation Allowance Board, l’organisme responsable des allocations aux épouses de mobilisés]. Tiré du dossier de service de William Charles Chaplin dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale.](https://ledecoublogue.files.wordpress.com/2021/08/pic10.jpg?w=584)

Canadian Expeditionary Force (Information for Separation Allowance Board) [Corps expéditionnaire canadien (CEC) : Renseignements pour le Separation Allowance Board, l’organisme responsable des allocations aux épouses de mobilisés]. Tiré du dossier de William Charles Chaplin, fonds RG150, acquisition 1992-93/166, boîte 1621-27, image 87.

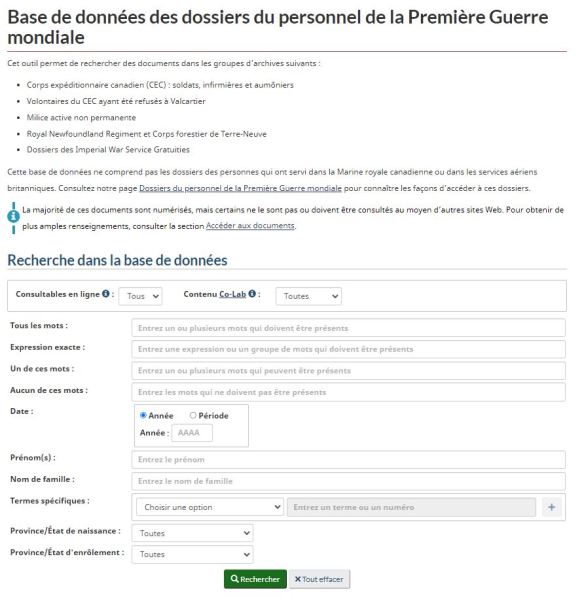

Passons maintenant aux images 87 et 88. Elles nous montrent un document intitulé

Canadian Expeditionary Force (Information for Separation Allowance Board). C’est un formulaire du Corps expéditionnaire canadien (CEC) qui contient des renseignements destinés à l’organisme responsable des allocations aux épouses de mobilisés. Ce document a été rempli en 1919 par Gertrude Ada Prentice; elle y demande qu’on lui transfère l’allocation aux épouses de mobilisés et la délégation de solde de Chaplin, puisqu’elle a maintenant la garde de ses enfants.

Détail déroutant : la première page indique que la femme de Chaplin s’appelait Eliza Agnes Chaplin et qu’elle est décédée le 1er mars 1914. Pourtant, comme on l’a vu plus haut, Agnes Chaplin était le nom de sa mère. Il n’est pas impossible que les deux femmes aient eu le même nom; mais il n’est pas impossible non plus qu’il s’agisse d’erreurs faites lors de l’entrée des données.

L’image 88, pour sa part, nous révèle qu’un fils de Chaplin s’était lui aussi enrôlé. Il s’appelait J. W. Chaplin et son numéro de régiment était le 868139. On peut supposer qu’il s’agit de son fils aîné James, dont il est question sur l’image 45.

Par ailleurs, il semble qu’Agnes et Celia, deux des filles de Chaplin, aient été adoptées par Gertrude Prentice quand leur mère est morte. Les garçons étaient aussi sous la garde de Gertrude Prentice, même si elle ne les avait pas officiellement adoptés.

On voit également que la grand-mère des enfants est décédée en février 1919.

Au bas de l’image, on peut lire cette note :

Allocation aux épouses de mobilisés et délégation de solde attribuées à la belle-mère ayant la garde des enfants pendant le service du soldat. À son retour de l’étranger, le soldat a pris la garde des enfants et a habité avec la présente tutrice (auteure de la demande), la grand-mère n’étant pas assez forte pour en prendre soin. La grand-mère est morte en février 1919… [Traduction]

Cette note nous indique que c’est la belle-mère de Chaplin qui prenait soin des enfants, et non sa mère. En un sens, ce n’est pas surprenant : à l’époque, les mêmes prénoms se transmettaient souvent au sein d’une famille, comme on le voit ici avec l’épouse et la belle-mère de Chaplin. C’était aussi le cas avec les pères et les fils.

Cela dit, pourquoi la belle-mère de Chaplin aurait-elle porté le même nom de famille que lui? Gertrude Prentice s’est peut-être trompée en écrivant que les enfants ont été pris en charge par la belle-mère de Chaplin, et non par sa mère.

Chose certaine, il y a une erreur dans ce dossier. Mais laquelle? C’est malheureusement inévitable dans les recherches généalogiques : on trouve parfois des renseignements qui ne concordent pas.

Sur les images ci-dessus, Agnes Eliza Chaplin, qui vivait au 16, avenue Kipping, est parfois indiquée comme étant la mère de Chaplin, et parfois comme étant sa belle-mère.

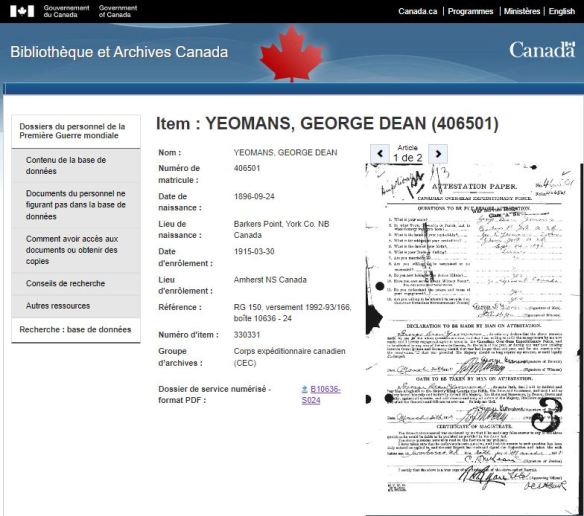

Jetons un coup d’œil au dossier du fils aîné, James W. Chaplin, pour voir s’il peut nous éclairer sur cette question.

Une recherche rapide dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale permet de trouver la référence montrée sur l’image ci-dessus.

Nous y trouvons aussitôt des clarifications : comme proche parent, James a nommé sa grand-mère, Agnes Eliza Turton, domiciliée au 16, avenue Kipping, à Toronto (Ontario).

J’en déduis que dans le dossier, Agnes Eliza Chaplin a toujours été Agnes Eliza Turton, la belle-mère de William Charles Chaplin.

Mais alors, pourquoi lui donner le nom de famille « Chaplin » partout dans le dossier? Est-ce une simple erreur de transcription qui s’est répétée? Ou James a-t-il délibérément choisi de dire qu’Agnes était sa grand-mère, de crainte qu’on refuse d’envoyer sa solde à une personne non liée par le sang? Malheureusement, nous n’avons aucun moyen de le savoir.

De retour au dossier de William Charles Chaplin, nous tombons sur un dernier élément d’information utile. Sur l’image 97, on voit une autre date de naissance pour Chaplin : le 23 juin 1870. Cette date concorde avec le fait qu’il a été libéré en raison de son âge; elle est probablement plus fiable que la date qui figure sur son document d’attestation. Nous apprenons aussi que Chaplin est né dans la ville de Chatham.

Passons en revue ce que nous avons appris sur William Charles Chaplin dans son dossier :

- Date et lieu de naissance : 23 juin 1870, Chatham, Kent, Angleterre

- Date et lieu du mariage : Inconnus

- Date et lieu du décès : 5 octobre 1957, lieu inconnu

- Nom de la mère : Inconnu

- Nom du père : Inconnu

- Nom de l’épouse : Eliza Agnes Turton, fille d’Agnes Eliza; décédée avant le 2 mars 1916

- Noms des enfants : Miriam, James, Richard, George, Agnes, William et Celia

C’est une bonne récolte, sans compter les renseignements que nous avons pu trouver sur les enfants de Chaplin. Nous connaissons leurs noms ainsi que leur âge, à partir duquel nous pouvons établir l’année approximative de leur naissance. Nous savons aussi que deux des filles ont été adoptées par une certaine Gertrude Ada Prentice, qui a aussi pris soin des autres enfants de Chaplin après le décès de sa belle-mère.

Les dossiers de service ne contiennent pas tous autant d’information, mais l’exemple de Chaplin nous montre qu’ils peuvent servir d’excellent point de départ pour vos recherches généalogiques… même si on y trouve parfois des renseignements contradictoires!

À partir de là, nous pouvons maintenant faire des recherches dans d’autres sources afin d’établir la généalogie de William Charles Chaplin.« Pour en savoir davantage sur cette question, lisez la deuxième partie de ce billet de blogue. »

Emily Potter est consultante en généalogie à la Direction générale des services au public de Bibliothèque et Archives Canada.

![Document d’attestation du dossier de service de William Charles Chaplin, dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale. On peut lire les mots « ATTESTATION PAPER. 95th Battalion. [DOCUMENT D’ATTESTATION. 95e Bataillon.] » imprimés en haut au centre. Le mot « Original » est écrit à la main dans le coin supérieur droit.](https://ledecoublogue.files.wordpress.com/2021/08/pic6.jpg?w=584)

![Fiche d’allocation aux épouses de mobilisés tirée du dossier de service de William Charles Chaplin, dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale. Les mots « SEPARATION ALLOWANCE » [allocation aux épouses de mobilisés] sont imprimés au haut de la fiche.](https://ledecoublogue.files.wordpress.com/2021/08/pic7.jpg?w=584&h=289)

![Fiche d’examen médical du Standing Medical Board [comité médical permanent] de Shorncliffe, tirée du dossier de service de William Charles Chaplin dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale.](https://ledecoublogue.files.wordpress.com/2021/08/pic8.jpg?w=584&h=461)

![Document dactylographié et manuscrit intitulé Particulars of Family of an Officer or Man Enlisted in C.E.F. (Canadian Expeditionary Force) [Renseignements sur la famille d’un officier ou d’un soldat enrôlé dans le Corps expéditionnaire canadien (CEC)]. Tiré du dossier de service de William Charles Chaplin dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale.](https://ledecoublogue.files.wordpress.com/2021/08/pic9.jpg?w=584)

![Document dactylographié et manuscrit ayant pour titre Canadian Expeditionary Force (Information for Separation Allowance Board) [Corps expéditionnaire canadien (CEC) : Renseignements pour le Separation Allowance Board, l’organisme responsable des allocations aux épouses de mobilisés]. Tiré du dossier de service de William Charles Chaplin dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale.](https://ledecoublogue.files.wordpress.com/2021/08/pic10.jpg?w=584)