Cet article renferme de la terminologie et des contenus à caractère historique que certains pourraient considérer comme offensants, notamment au chapitre du langage utilisé pour désigner des groupes raciaux, ethniques et culturels. Pour en savoir plus, consultez notre Mise en garde — terminologie historique.

Par David Horky

Les archives sur les débuts du pénitencier du Manitoba (1871-1877) sont presque aussi vieilles que le Manitoba lui-même. Le pénitencier était situé à Lower Fort Garry, aussi appelé « le fort de pierre »; son histoire témoigne des origines turbulentes de la province.

Le bureau de Bibliothèque et Archives Canada (BAC) à Winnipeg conserve de nombreux documents remontant aux débuts du pénitencier, comme les registres d’admission des détenus, les carnets de commandes des directeurs et les lettres quotidiennes du chirurgien; on peut aussi les consulter en ligne sur le site Canadiana Héritage (en anglais). Par ailleurs, BAC et d’autres organismes conservent des archives diverses liées au pénitencier, dont la plupart sont en ligne. L’information qu’on y trouve – tant sur l’établissement lui-même que sur certains détenus – nous donne un aperçu fascinant de l’histoire du Manitoba, tout juste après sa création, en 1870.

Le fort de pierre

Magasin de fourrures situé à l’intérieur du Lower Fort (ou « fort de pierre »), 1858. (e011156706) De 1871 à 1877, le bâtiment héberge d’abord le pénitencier et l’asile du Manitoba.

Le pénitencier du Manitoba est construit à Lower Fort Garry en 1871, un an après l’entrée du Manitoba dans la Confédération à titre de cinquième province canadienne. Lower Fort Garry, le « fort de pierre », est érigé en 1830 par la Compagnie de la Baie d’Hudson sur la rive ouest de la rivière Rouge, 32 kilomètres au nord de Fort Garry (l’actuelle Winnipeg). C’est alors un centre de troc et un dépôt de fournitures pour la colonie de la Rivière-Rouge.

En 1870, l’endroit sert de quartier général pour les troupes britanniques et canadiennes déployées par le gouvernement canadien. Commandées par le colonel Garnet J. Wolseley, ces troupes ont pour mission de maintenir la paix et l’ordre après la Résistance de la rivière Rouge organisée par les Métis –événement qui débouchera sur la création du Manitoba. Or, à l’opposé de leur mission, les troupes canadiennes (et en particulier celles de l’Ontario) sont accusées d’instaurer en toute impunité un véritable règne de terreur, de violence et d’intimidation envers les Métis de la colonie de la Rivière-Rouge. (Notez que la source fournie en hyperlien est en anglais seulement.)

Lorsque les militaires quittent le fort, en 1871, les troupes canadiennes sont réaffectées à Upper Fort Garry et à Fort Osborne. Le sergent quartier-maître du 2e Bataillon des Fusiliers de Québec, Samuel L. Bedson, reste toutefois sur place; il devient le premier directeur du pénitencier du Manitoba, à Lower Fort Garry.

À l’intérieur du fort, le bâtiment de pierre est alors converti en prison et en asile, accueillant tant des criminels que des personnes souffrant de maladie mentale. On pose des barreaux aux fenêtres et aux lucarnes, on bloque l’entrée ouest, on sécurise la porte à l’est, on installe un mât et un ballon de signalisation et on érige des palissades.

Des prisonniers pas ordinaires : les détenus autochtones et l’histoire du Manitoba, 1871-1877

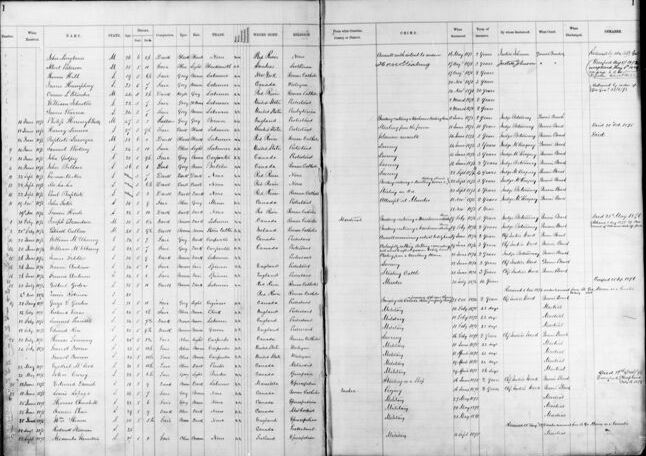

Dans le registre d’admission portant sur les deux premières années du pénitencier (1871-1872), on ne relève que sept détenus, incarcérés pour vol de chevaux, petits larcins, vol ou introduction par effraction. Leurs origines sont étonnamment diversifiées : un Suédois, quelques Américains, un Anglais, quelques Ontariens et quelques habitants de la rivière Rouge. On y mentionne aussi, pour 1874, l’admission d’un prisonnier « fou » (lunatic), terme offensant utilisé pour désigner les personnes atteintes de maladie mentale. En effet, le pénitencier sert également d’asile jusqu’en 1886 (y compris après son déménagement à Stony Mountain); cette année-là, l’asile provincial de Selkirk, le premier du genre dans l’Ouest canadien, ouvre ses portes.

Le registre d’admission du pénitencier liste entre autres les noms, les délits et les sentences des premiers détenus. Mais d’autres sources nous renseignent aussi sur les circonstances entourant leur emprisonnement. Dans le cas des prisonniers des Premières Nations et de la Nation métisse, il est particulièrement important de garder à l’esprit les événements qui se déroulent alors dans la colonie de la Rivière-Rouge et, en général, dans les Territoires du Nord-Ouest.

En fait, le tout premier détenu inscrit, en mai 1871, est un membre de la Première Nation Dakota nommé John Longbones. Il est condamné à deux ans de prison pour voies de fait commises dans l’intention de mutiler. En 1873, deux autres hommes de sa communauté, Pee-ma-ta-kow et Mc-ha-ha, sont aussi emprisonnés à Lower Fort Garry, respectivement pour larcin et introduction par effraction.

Une raison particulière explique le petit nombre de détenus autochtones alors incarcérés à Lower Fort Garry. À l’époque, un membre d’une Première Nation est seulement déclaré coupable s’il enfreint la loi – et est pris sur le fait – alors qu’il se trouve sur le territoire d’une communauté de pionniers. En effet, les Premières Nations ne reconnaissent pas l’autorité législative du Dominion du Canada dans les régions du Nord-Ouest; en outre, aucun moyen n’existe pour y faire respecter la loi.

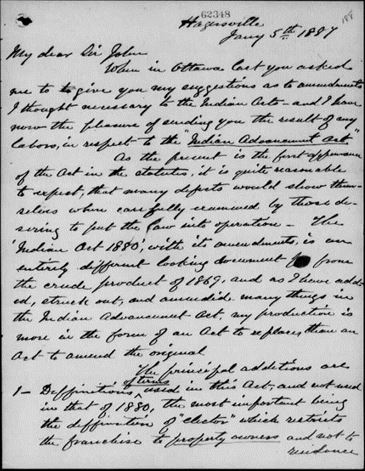

Le pénitencier du Manitoba joue donc un rôle important, quoique symbolique, dans l’application des lois canadiennes au sein des communautés autochtones. En effet, le gouvernement du Canada veut paver la voie à une colonisation ordonnée de la province, ainsi que des Territoires du Nord-Ouest, récemment acquis. Avec l’arrivée d’un nombre croissant d’immigrants en provenance de l’Est du Canada (surtout de l’Ontario) et de l’étranger, le gouvernement accorde une grande importance à la négociation des traités avec les Premières Nations; c’est là une étape primordiale pour instaurer la paix, l’ordre et la bonne gouvernance dans l’Ouest canadien.

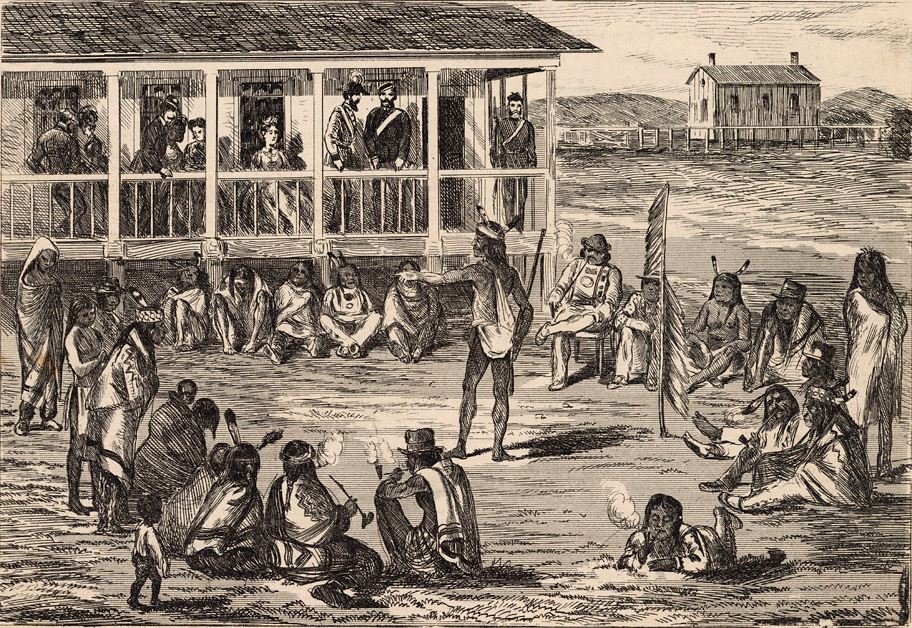

Rapport de la Division des affaires indiennes du Secrétariat d’État pour les Provinces, Adams G. Archibald, 29 juillet 1871. (e18710014)

Le destin veut que le premier de ces traités se négocie à Lower Fort Garry, à l’ombre du pénitencier, le 25 juillet 1871; la loi et les peines deviennent les enjeux centraux des négociations. Dans un rapport de la Division des affaires indiennes daté du 29 juillet 1871, Adams George Archibald, premier lieutenant-gouverneur du Manitoba et des Territoires du Nord-Ouest, décrit sa rencontre avec les chefs des Chippewas et des Cris des marais pour la signature du Traité n° 1. À sa grande surprise, les chefs refusent de signer le traité avant d’avoir « dissipé un nuage ».

Archibald apprend alors que les chefs sont troublés par l’incarcération de certains de leurs frères, détenus au pénitencier du Manitoba pour rupture de contrat et désertion auprès de la Compagnie de la Baie d’Hudson; ils demandent leur libération. Archibald leur répond que toute personne transgressant la loi doit être punie. Néanmoins, à cause de l’importance du traité pour le gouvernement du Canada, il consent à libérer les prisonniers — non pas pour une raison de droit, mais plutôt comme une faveur accordée par la Couronne. Les négociations reprennent, et débouchent sur la signature du Traité n° 1 le 3 août 1871.

Parallèlement aux négociations sur les traités, les Métis de la colonie de la Rivière-Rouge demeurent agités, ce qui préoccupe le gouvernement. En colère, frustrés par le règne de terreur de la milice canadienne et par les promesses brisées concernant la protection de leurs droits et de leurs terres, un petit nombre de Métis s’allient à un groupe de fenians actifs à la frontière américaine, à Pembina (de nos jours le Dakota du Nord). Les fenians sont des nationalistes irlandais vivant aux États-Unis. Ils cherchent à capturer un territoire canadien pour monnayer l’indépendance de l’Irlande vis-à-vis la Grande-Bretagne.

En octobre 1871, quelques Métis participent à un raid mené par les fenians (source en anglais) à Emerson, un avant-poste de la Compagnie de la Baie d’Hudson situé près de la frontière américaine. Ce raid doit servir de prélude à une éventuelle incursion de la colonie de la Rivière-Rouge. Mais la cavalerie américaine intervient; quelques-uns des Métis capturés sont ramenés à Winnipeg par des représentants canadiens, afin de subir un procès pour « avoir fait la guerre contre Sa Majesté de façon délictuelle et illégal ».

Un seul de ces Métis, Oiseau Letendre, figure dans le registre d’admission du pénitencier du Manitoba pour l’année 1871. Même si le registre affirme que Letendre est originaire de Rivière-Rouge, celui-ci habite en fait à Pembina, de l’autre côté de la frontière américaine. Le registre passe sous silence la raison de son incarcération, mais précise la lourde peine qui lui est infligée : 20 ans de prison. Une note ultérieure mentionne sa remise en liberté, survenue en 1873 sur ordre du gouverneur général.

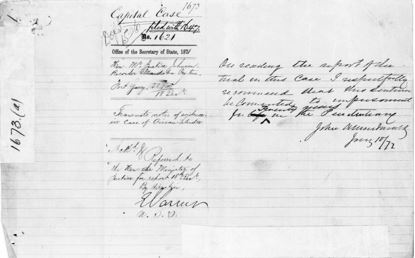

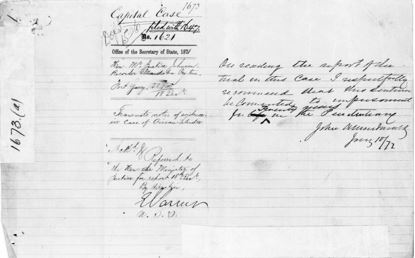

Oiseau Letendre comparaît devant le juge Johnson dans un procès pour peine capitale à Fort Garry, au Manitoba, pour avoir fait la guerre contre Sa Majesté. Sa peine est réduite à 20 ans d’emprisonnement, 1871-1872. [Traduction] (e002230571)

On peut lire dans le dossier d’Oiseau Letendre que celui-ci chasse le bison et conduit des charrettes sur les pistes de transport des marchandises entre Fort Garry et St. Paul. Plusieurs membres de sa famille vivent dans la colonie de la Rivière-Rouge et dans la communauté de Batoche, le long de la rivière Saskatchewan Sud, ce qui fait craindre aux représentants du Dominion que l’opposition de Letendre au gouvernement fédéral ne soit pas un cas isolé. Ils décident donc d’en faire un exemple et le condamnent à la pendaison; dans un geste de clémence, le premier ministre John A. Macdonald commue cette peine à 20 ans de prison.

Letendre affirme cependant être un citoyen américain, et le gouvernement des États-Unis fait pression pour qu’il soit remis en liberté. C’est ainsi qu’en janvier 1873, il obtient un pardon du gouverneur général, à condition de s’exiler hors du pays jusqu’au terme de sa peine de 20 ans.

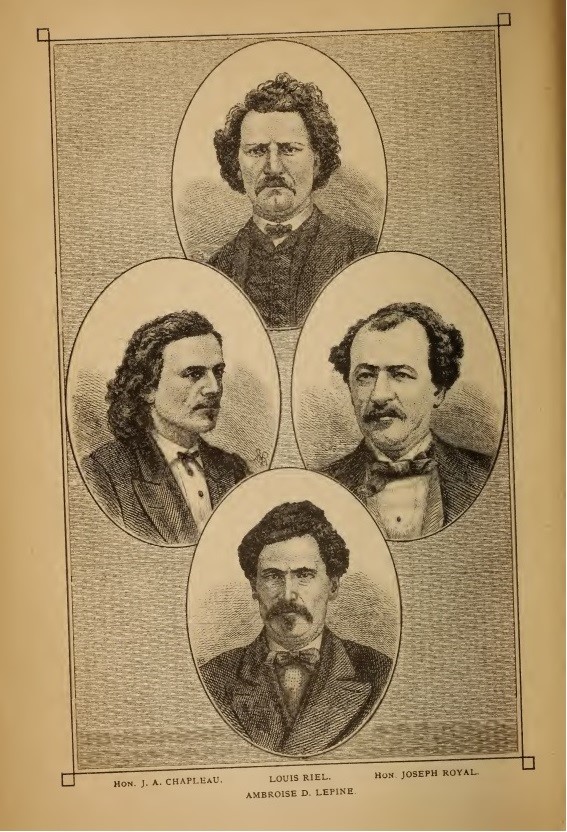

Peu après, en septembre 1873, survient une autre affaire qui sera encore plus médiatisée. Une personnalité métisse bien connue est arrêtée et brièvement emprisonnée au fort de pierre. Il s’agit d’Ambroise Lépine, capitaine-adjudant du gouvernement provisoire de Louis Riel. On l’accuse d’avoir participé à l’exécution de Thomas Scott pendant la Résistance de la rivière Rouge, en 1870.

(Ironie du sort : Riel et Lépine s’étaient opposés à ce que les Métis appuient les fenians pour envahir la colonie de la Rivière-Rouge. En octobre 1871, alors qu’ils étaient des fugitifs, ils revinrent même furtivement dans la colonie pour diriger les troupes volontaires de Saint-Boniface afin de défendre la colonie contre cette menace.)

Après son arrestation, on envoie d’abord le prisonnier Lépine au pénitencier de Lower Fort Garry pour qu’il y soit gardé en lieu sûr. On ne sait pas avec certitude quelle est la durée de son séjour là-bas, puisqu’il ne figure pas dans le registre d’admission des détenus. On sait toutefois qu’à la fin de 1873 ou au début de 1874, Lépine est transféré dans la nouvelle prison provinciale construite à côté du palais de justice de Winnipeg. C’est là que se tient son procès et qu’il purgera sa peine.

Le procès d’Ambroise Lépine suscite un immense intérêt, non seulement au Manitoba, mais partout au pays. Comme ce sera le cas lors du procès de Louis Riel à Regina, une douzaine d’années plus tard, le procès d’Ambroise Lépine divise la population : l’Ontario le condamne, tandis que le Québec sympathise à sa cause. Finalement, tout comme Oiseau Letendre, Lépine est condamné à la pendaison. Cependant, le gouverneur général réduit sa peine à deux ans, mais révoque indéfiniment ses droits civiques. Plus tard, Lépine se verra offrir une amnistie totale en échange d’un exil de cinq ans. Il refusera l’offre et purgera sa peine, retrouvant enfin sa liberté en octobre 1876.

La fin d’une époque

L’ouverture du pénitencier du Manitoba à Lower Fort Garry s’accompagne de plusieurs enjeux qui témoignent des origines turbulentes de la province et de la précarité des relations avec les Autochtones et la Nation métisse. Ces enjeux toucheront de près la façon dont le gouvernement fera la promotion de la colonisation dans l’Ouest.

En 1877, le gouvernement du Canada a négocié la plupart des traités nos 1 à 7 avec les Premières Nations qui peuplent de vastes régions des Territoires du Nord-Ouest (dans ce qui est de nos jours le Manitoba, la Saskatchewan et l’Alberta). Ces négociations ont pavé la voie à l’expansion du Chemin de fer Canadien Pacifique et à la colonisation soutenue des Prairies. Cependant, avec l’arrivée massive des colons, la situation de nombreuses Premières Nations se dégrade : la colonisation compromet de plus en plus leurs modes traditionnels de subsistance, la chasse au bison subissant entre autres un déclin irréversible.

Les communautés métisses de la colonie de la Rivière-Rouge vacillent elles aussi sous la pression des pionniers qui affluent au Manitoba en provenance de l’Est du Canada et de l’étranger. Malgré les promesses de l’Acte du Manitoba, elles ont subi un véritable règne de terreur instauré par la milice canadienne, et se sont fait voler leurs terres avec la complicité des tribunaux. Par conséquent, des milliers de Métis de la rivière Rouge décident de quitter le Manitoba dans les années 1870. Ils se dirigent vers l’Ouest, dans ce qui est aujourd’hui la Saskatchewan et l’Alberta. Là, ils se joignent à d’autres communautés métisses ou en forment de nouvelles.

Ces mouvements de population, chez les Métis dépossédés et désespérés, font peut-être craindre au gouvernement fédéral des perturbations au Manitoba et dans les Territoires du Nord-Ouest; celui-ci décide alors de se donner les moyens pour faire respecter la loi dans le nord-ouest du pays. Il met sur pied des tribunaux territoriaux pour pouvoir intenter des poursuites judiciaires, et crée la Police à cheval du Nord-Ouest pour faire régner la loi et l’ordre. En outre, il se prépare à remplacer le fort en pierre de Lower Fort Garry par une prison plus grande, qui pourra héberger les détenus de toute la région; en fait, les travaux en ce sens avaient déjà été lancés en 1872.

La nouvelle prison est achevée en 1878, et prend le nom de pénitencier du Manitoba à Stony Mountain. C’est ainsi que prend fin l’histoire du pénitencier du Manitoba à Lower Fort Garry. Le Manitoba, devenu le centre administratif et logistique pour tout l’Ouest du pays, entre alors dans une nouvelle ère.

En plus des archives sur le pénitencier du Manitoba à Lower Fort Garry, le bureau de Bibliothèque et Archives Canada à Winnipeg possède de nombreux documents sur le pénitencier du Manitoba à Stony Mountain (ou le pénitencier de Stony Mountain, comme on l’appellera plus tard). Vous pouvez les consulter sur Canadiana Héritage (en anglais). Toutes ces archives constituent une mine d’histoires fascinantes!

David Horky est archiviste principal au bureau de Bibliothèque et Archives Canada à Winnipeg.

![Photo noir et blanc de quatre femmes examinant des bijoux sur le présentoir d’un grand magasin. Une affiche indique « Special: Necklaces, Earrings and Broaches, $1.00. » [Spécial : Colliers, boucles d’oreilles et broches, 1 $ »]](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2020/10/e011172138.jpg)

![Photo noir et blanc montrant trois femmes et un enfant devant un comptoir de pharmacie. Trois autres femmes sont debout derrière le comptoir. Au-dessus d’elles, un écriteau indique « Prescriptions » [Ordonnances].](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2020/10/e011172153.jpg)

![Photo noir et blanc montrant des enfants rassemblés autour d’une mascotte de Winnie l’ourson. À l’arrière-plan, on voit une cabane dans un arbre, avec un écriteau indiquant « Winnie-the-Pooh Collection » [La collection Winnie l’ourson].](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2020/10/e011172158.jpg)