Cet article renferme de la terminologie et des contenus à caractère historique que certaines personnes pourraient considérer comme offensants, notamment au chapitre du langage utilisé pour désigner des groupes raciaux, ethniques et culturels. Pour en savoir plus, consultez notre Mise en garde – terminologie historique.

Pour de nombreux chercheurs autochtones, dont je fais partie, il est essentiel de comprendre le point de vue des premiers habitants du territoire sur la Première Guerre mondiale. Il faut parfois chercher des heures et des heures pour savoir si un ancien combattant de la Grande Guerre était bel et bien autochtone. Nous avons d’excellentes ressources sur quelques militaires bien connus des Premières Nations, des Inuit et de la Nation Métisse, mais ce domaine de la recherche historique cache encore bien des mystères.

Le présent blogue ne vise pas à raconter l’histoire générale des Autochtones qui ont servi pendant la Première Guerre mondiale. Je ne tenterai pas non plus de synthétiser l’expérience de ces militaires dans un seul billet de blogue. Je vais plutôt raconter les histoires de deux personnes fort différentes et présenter des méthodes de recherche pour trouver de l’information sur les Autochtones qui ont servi pendant la Grande Guerre.

L’histoire de John Shiwak

John Shiwak du Royal Newfoundland Regiment, no 1735. The Rooms, Item E 29-45.

John Shiwak est né en 1889 à Rigolet, au Labrador. Membre d’une communauté inuite, il est un chasseur-trappeur expérimenté lorsqu’il se joint au First Newfoundland Regiment (qui deviendra le Royal Newfoundland Regiment) le 24 juillet 1915. Il est encore à l’entraînement lorsque le régiment sort de la tranchée Saint John’s Road à Beaumont-Hamel, le 1er juillet 1916, pour lancer la bataille de la Somme. Quand Shiwak rejoint le régiment en France trois semaines plus tard, le 24 juillet, il constate, comme bien d’autres, à quel point le régiment a été ravagé pendant les 45 minutes de son combat sur la Somme. En avril 1917, Shiwak est promu au grade de caporal suppléant. Malheureusement, en novembre, soit moins d’un an avant la fin des combats, John Shiwak est atteint par un obus pendant la bataille de Masnières (dans le cadre de la première bataille de Cambrai). Il y trouve la mort avec six compagnons de son unité.

Membres de la Légion des pionniers (avant 1915); John Shiwak est debout à gauche. The Rooms, Item IGA 10-25.

De telles histoires sont courantes pendant la Première Guerre mondiale. L’homme inuk a été tué dans l’exercice de ses fonctions, au milieu de ses frères d’armes. Ce qui ajoute à la tristesse de la tragédie, c’est que le lieu de sépulture de ces sept courageux hommes n’a jamais été retrouvé. Une hypothèse veut qu’une école ait été construite alors que l’on ignorait la présence des corps de sept soldats de la Grande Guerre à cet endroit. Cependant, comme tous les hommes tués dont le lieu de sépulture demeure inconnu, Shiwak ne tombera pas dans l’oubli. Son nom restera à jamais gravé sur les plaques de bronze au Mémorial terre-neuvien à Beaumont-Hamel, en France, et sur un monument semblable à St. John’s, à Terre-Neuve-et-Labrador.

L’histoire d’Angus Edwardson

Le soldat Angus Edwardson m’intéresse particulièrement, car il est mon arrière-arrière-grand-père. Il a combattu à Passchendaele. Il est né en 1894 à Lac-Barrière, environ 300 kilomètres au nord-ouest d’Ottawa, dans une communauté nordique en grande partie algonquine anishinaabe. Selon son formulaire d’enrôlement, Edwardson et sa famille vivaient à Oskélanéo, au Québec. Pendant très longtemps, notre famille ignorait qu’il était Autochtone et ne connaissait pas les détails de son séjour dans les tranchées.

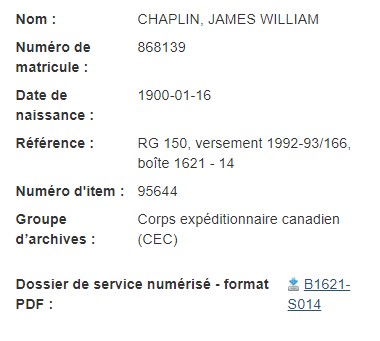

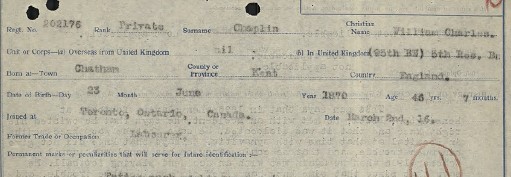

Heureusement, mon domaine de travail m’amène à faire des découvertes extrêmement intéressantes. Le recensement de 1921 m’a appris qu’il était un ancien soldat. J’ai ensuite pu trouver ses feuilles d’engagement.

L’histoire d’Edwardson n’est pas aussi remarquable que celle de Shiwak, mais elle donne une idée des difficultés que doivent surmonter les chercheurs qui s’intéressent à des Autochtones ayant fait partie du Corps expéditionnaire canadien (CEC) ou des Forces armées britanniques en général.

Feuilles d’engagement d’Angus Edwardson (matricule 1090307).

Selon l’agent de recrutement qui remplit les feuilles d’engagement, Edwardson a le teint pâle, les yeux bleus et les cheveux foncés, une description qui ne correspond pas à l’idée qu’on se fait généralement d’un Autochtone. Il ne dit pas non plus qu’Edwardson fait partie des Premières Nations en écrivant le mot « Indien », fréquemment employé à l’époque, dans la section réservée aux marques distinctives, aux particularités congénitales et aux signes d’anciennes maladies.

Son dossier nous apprend qu’Edwardson est membre du 253e bataillon d’infanterie (Université Queen’s), mais qu’il sert dans plusieurs bataillons et régiments pendant son passage au front. Le 28 août 1918, alors membre du 213e Bataillon, il est blessé à la main gauche par une balle.

Difficultés pour les chercheurs

Comme je l’ai mentionné, ne pas savoir si un membre du CEC est Autochtone constitue un sérieux obstacle pour les chercheurs. Les dossiers d’engagement demeurent parfois entièrement muets à ce sujet. C’est même très courant pendant les dernières années de la Première Guerre mondiale. Aucun des deux hommes dont j’ai parlé n’est désigné comme un « Indien » sur son formulaire d’engagement. Nous devons donc nous fier à d’autres sources pour savoir s’ils étaient bien Autochtones.

Les recensements, souvent négligés, constituent la première de ces sources. Ils procurent des renseignements essentiels sur les personnes recherchées. Et les renseignements personnels améliorent considérablement les chances de réussite lorsqu’on cherche des Autochtones ayant fait partie du CEC ou du Royal Newfoundland Regiment. J’ai découvert qu’Edwardson était Autochtone parce qu’il est inscrit comme tel dans le recensement de 1921. Dans le cas de Shiwak, j’ai dû suivre un tout autre chemin, parsemé d’embûches. J’ai fini par trouver ses origines ethniques dans les mémoires de Sydney Frost, un capitaine du Royal Newfoundland Regiment, intitulés A Blue Puttee at War. Il existe encore d’autres sources confirmant que Shiwak était Autochtone.

Déclaration de recensement d’Angus Edwardson et de sa famille, 1921 (e003065155).

Les sources secondaires sur la Première Guerre mondiale sont innombrables. Il suffit de chercher le nom de Shiwak pour en trouver plusieurs. Mais quand il s’agit de membres autochtones du CEC moins connus, ce n’est pas si simple. L’excellent livre For King and Kanata: Canadian Indians and the First World War, par Timothy Winegard, explique comment nous pourrions améliorer nos techniques pour chercher des individus et des groupes autochtones au sein du CEC. L’auteur souligne implicitement le rôle des communautés, qui décidaient d’envoyer des hommes s’enrôler. Cependant, cette piste n’est pas facile à suivre. Ça vaut la peine de communiquer avec des sociétés de généalogie locales ou des communautés autochtones pour qu’elles nous aident à trouver des listes de noms. Elles peuvent aussi nous donner une petite idée du nombre d’hommes de cette communauté qui ont servi dans l’armée.

Les dernières sources d’information très utiles pour des recherches de cette nature sont ce qu’on appelait les « Registres des Indiens ». Ces archives dressent des listes de membres de nombreuses bandes. Il s’agit d’une excellente source si vos recherches portent sur une bande précise et si vous pouvez vous rendre dans les locaux de Bibliothèque et Archives Canada, à Ottawa. Par contre, la difficulté reste entière pour les chercheurs qui ne connaissent pas le nom de la bande et qui ignorent si le sujet est mort pendant la guerre. Chercher un Inuk ou un Métis est encore plus difficile, car très peu de sources primaires ont été produites durant les années qui ont immédiatement suivi la Grande Guerre. Il est parfois possible de trouver un Inuk ou un Métis ayant fait partie du CEC ou du Royal Newfoundland Regiment grâce à des sources secondaires, mais c’est un processus long et ardu.

Conclusion

Le caporal suppléant John Shiwak (Inuk) et le soldat Angus Edwardson (Premières Nations) ont tous deux combattu pendant la Première Guerre mondiale. Les deux exemples montrent les obstacles à surmonter pour trouver de l’information sur des Autochtones qui ont fait partie du CEC ou du Royal Newfoundland Regiment. Les multiples défis peuvent poser des difficultés considérables. Il existe néanmoins des ressources, comme les archives (notamment les recensements), les communautés autochtones locales et les sources propres à certains peuples autochtones conservées à Bibliothèque et Archives Canada. Ces solutions possibles ne permettent cependant pas de résoudre tous les problèmes pour les chercheurs qui s’intéressent aux Autochtones ayant participé à la Première Guerre mondiale.

Autres ressources

- Les soldats inuits de la Première Guerre mondiale : le caporal suppléant John Shiwak, par Heather Campbell, blogue de Bibliothèque et Archives Canada

Ethan M. Coudenys est conseiller en généalogie à Bibliothèque et Archives Canada. Fier de ses origines innues, il est aussi le descendant d’une personne ayant survécu aux pensionnats autochtones.

![Document d’attestation du dossier de service de William Charles Chaplin, dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale. On peut lire les mots « ATTESTATION PAPER. 95th Battalion. [DOCUMENT D’ATTESTATION. 95e Bataillon.] » imprimés en haut au centre. Le mot « Original » est écrit à la main dans le coin supérieur droit.](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2021/08/pic6.jpg?w=584)

![Fiche d’allocation aux épouses de mobilisés tirée du dossier de service de William Charles Chaplin, dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale. Les mots « SEPARATION ALLOWANCE » [allocation aux épouses de mobilisés] sont imprimés au haut de la fiche.](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2021/08/pic7.jpg?w=584&h=289)

![Fiche d’examen médical du Standing Medical Board [comité médical permanent] de Shorncliffe, tirée du dossier de service de William Charles Chaplin dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale.](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2021/08/pic8.jpg?w=584&h=461)

![Document dactylographié et manuscrit intitulé Particulars of Family of an Officer or Man Enlisted in C.E.F. (Canadian Expeditionary Force) [Renseignements sur la famille d’un officier ou d’un soldat enrôlé dans le Corps expéditionnaire canadien (CEC)]. Tiré du dossier de service de William Charles Chaplin dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale.](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2021/08/pic9.jpg?w=584)

![Document dactylographié et manuscrit ayant pour titre Canadian Expeditionary Force (Information for Separation Allowance Board) [Corps expéditionnaire canadien (CEC) : Renseignements pour le Separation Allowance Board, l’organisme responsable des allocations aux épouses de mobilisés]. Tiré du dossier de service de William Charles Chaplin dans la base de données Dossiers du personnel de la Première Guerre mondiale.](https://ledecoublogue.com/wp-content/uploads/2021/08/pic10.jpg?w=584)